Georgien

Irgendwas mit Hunden. Und den Sardinen und den Fischern mit ihren Angeln und sonst nicht viel zu tun. Das wär Batumi gewesen.

Und dann das Nicht-Schlafen-Können, das nächtliche Aufwachen und die Geschichte mit den Gelsen in der Nacht. Wo ich dann nicht einfach zum Buch greifen kann, weil ich hab mich zwar im Großen und Ganzen an den Stephen K. gewöhnt, aber ich bin immer noch nicht wirklich bereit, mitten in der Nacht mich auf IT einzulassen. Da kann ja irgendwas kommen. Und wenn das jetzt auch schon ein bisschen her ist, dass etwas war, was mich wirklich gegruselt hat, hinterlässt mich s manchmal doch in einer Stimmung, in der ich dann nicht besser einschlafen kann als ohne.

Letztlich war s wahrscheinlich einfach das, dass ich kein Fenster hab und da in meinem Zimmerchen sozusagen die Sinn… wie heißt das? Wenn sie einem die Reize wegnehmen und man mit seinen Sinnen nur noch ins Leere greift. Reizreduktion? Erlebnisvakuum? Erfahrungsnichts? Sinnesentzug! Da lieg ich und hab schnell kein Gefühl mehr dafür, wie spät es ist. In der Nacht hab ich eher Gelsen gejagt, weil da waren ein paar, die haben mich einfach verrückt gemacht und schnell hatte ich einen Dippel am Finger und dann hat s mich eh schon überall gejuckt. Und dann hab ich immer ein paar erwischen müssen, bis ich das Gefühl hatte, jetzt hab ich sie alle erwischt.

Wenn ich dann mal einschlaf, zwischendurch, wach ich eine Stunde später wieder auf, weil mir so ein Biest über s Ohr fliegt und bazoom! ich bin wieder wach. Und dann bin ich so wach gewesen, wie man halt wach ist, wenn man wach ist. Hab ich ein paar Gelsen erschlagen und dann bin ich irgendwann auch wieder eingeschlafen, bis sich das ganze nochmal wiederholt hat. Und dann nochmal. Und immer sofort ins volle Bewusstsein hinein. Da hab ich mir noch gedacht, ob das der Kaffee ist, den ich in dem Australischen Kaffeegeschäft getrunken hab. Aber das war dann auch schon wieder zehn Stunden her gewesen und überhaupt reagier ich doch gar nicht so auf Koffein. Vielleicht war ich aufgeregt, hab ich mir zwischendurch gedacht. Weil ich ja doch, ich mein, immerhin. Weil ich ja doch auf die Fähre und ich hab ja keine Ahnung, wie das wird.

Letzten Endes war das Hotel sehr herzig. Weil halt grad gar nicht so recht Saison zu sein scheint und Batumi ist doch auf jeden Fall eine Strandurlaubsstadt, auch wenn der Strand nicht nur Kies sondern ganz schön grober Schotter ist. Aber im Schwarzen Meer gibt s halt keine Korallenriffe und keine Papageienfische die seit dutzenden Jahrtausenden Korallen in Sand zerkleinern. Und mit ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten in denen ich mich dann sogar an die Übersetzungssoftware gewendet habe, hab ich mein Gepäck für den Tag im Hotel gelassen, no problem. Beim Abholen hat der junge Mann an der Rezeption sich dann wirklich lieb verabschiedet und mir eine Happy road! gewünscht.

Fähre

Das hat dann gar nicht so lang gedauert. Trotzdem war ich natürlich ein bisschen nervös dann mit der Zeit.

Es ist sehr beeindruckend, wie groß alles ist ist. Ich mein, wir haben Züge auf der Fähre. Und LKWs noch und nöcher und jetzt, wo wir unterwegs sind, endlich unterwegs sind, spürt man eigentlich gar nichts. Gut, das Meer ist auch außerordentlich still, da tut sich nichts.

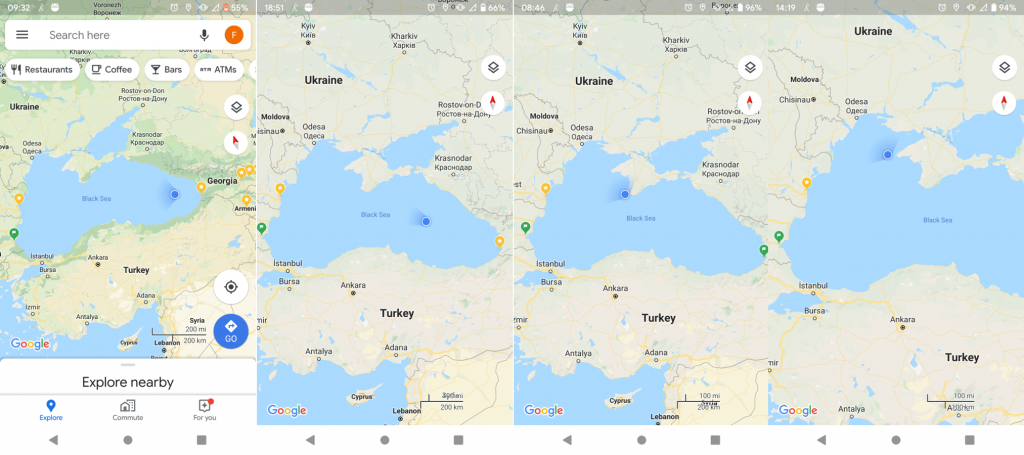

Ich war etwa um fünf an der Fähre. Ich hab die Kaunas schon im Hafen liegen sehen und war deshalb am Nachmittag schon aufgeregt und vorfreudig. Um sechs hat s geheißen, dass die Passagiere eingeschifft werden. Jetzt also eine Stunde früher dort. Und dann erst einmal ein bisschen gewartet. Viele waren wir nicht, eine Bank, darauf eine Handvoll Leute. Aber viele LKWs, die sich langsam unter der Brücke durchschieben und am Schranken ihre Papiere kontrolliert bekommen. Und was das dauert! Wir paar Passagiere sind da sicherlich eher die Ausnahme gewesen und sicherlich nicht oben auf der Prioritätenliste. Die Fähre, hab ich später festgestellt, sieht sich sicherlich nicht als Konkurrenz zu anderen Fortbewegungsmethoden. Die haben ihre Nische und die Nische ist LKWs und Waggons von Georgien nach Ukraine zu bringen ohne durch Russland zu müssen. So sind wir dann erst einmal länger gesessen und weil neben mir zumindest Leute waren, die die Sprache verstanden haben, in der die Polizei ihre Bemerkungen gemacht hat, hab ich darauf vertraut, dass das schon passt. Kein Problem. Inmitten dieser — wie ich annehmen durfte — Mitreisenden, vertrau ich darauf, nicht sitzen gelassen sondern vielmehr vom gemeinsamen Aufbruch mitgetragen zu werden. Und wenn da die riesige Kaunas im Hafen steht, dann wird die schon nicht abzischen, ohne dass ich s mitbekomme.

Um dreiviertel sieben hab ich dann mal bei der Polizei gefragt, ob denn, wie denn das sei, ob wir jetzt zuerst einmal alle LKW an Bord haben wollen oder was. Und da sind sie mir schon ein bisschen ausgewichen, ich glaub mehr, weil ich da mit dem Englisch daherkomme, weil ich mach ja sonst keinen besonders bedrohlichen Eindruck, ist ein Eindruck. Aber einer hat dann zumindest gesagt one hour und ich hab mir gedacht: super. Also nicht „super“-super. Aber zumindest ein Plan, eine Perspektive. Kann ich mich hinsetzen und ein bisschen lesen. Auch wenn s dunkel ist, ich bin ja nicht allein.

Kaum eine halbe Stunde später hat s dann geheißen, tschopp-tschopp!, auf geht s. Also, nicht dass es das wirklich geheißen hat. Aber die um mich sind aufgesprungen und haben ihre Gepäcksstücke zum Schranken gezerrt. Also ich auch auf und Schranken, hallo, Pass, Ticket, Austria, ja, ja, vielen Dank. Und durch die Schranke. Aber natürlich wiederum nicht unbedingt die Passagierfähre in erster Linie und so stapf ich quasi durch s Industriegelände. Und dann neben den meterhohen Waggons vorbei, die schon in die Fähre geschoben worden sind durch zum Lift und ding! steh ich in einer Hotelrezeption, dass man fast vergessen könnte, das wir auf einem Schiff sind. Bisschen niedriger vielleicht, als man s gerne bauen würde. Aber insgesamt hübsch. Und da kriegen wir alle unsere Zimmer, wir kriegen eine Nummer auf den Pass und eben eine Schicht und einen Tisch zugeteilt.

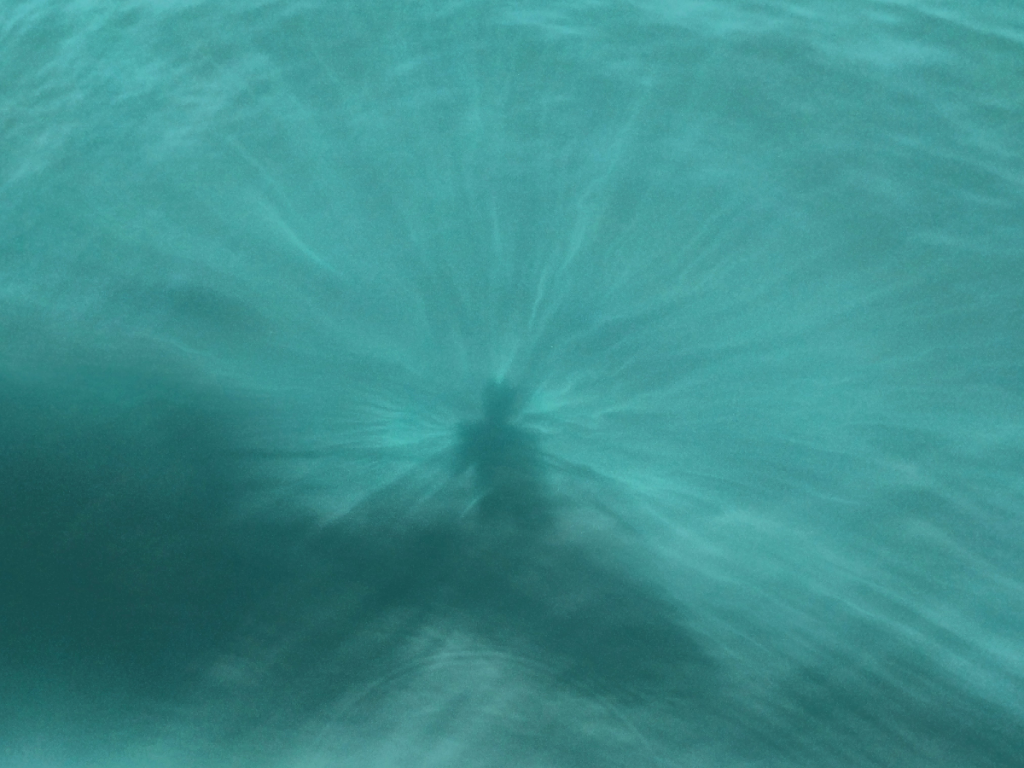

Da liegt das Meer so vor einem, wir pflügen gleichmäßig und scheinbar anstrengungslos durch s Wasser. Die Oberfläche ist dunkel wie Tinte und es ist keine Überraschung, dass das hier den Namen Schwarzes Meer bekommen hat. Aber dann sehe ich plötzlich eine Form unter der Wasseroberfläche und zuerst ist das erstaunlichste einfach, wie klar das Wasser ist, das eben noch wie dicke, schwarze Flüssigkeit gewirkt hat. Das Gehirn sucht nach einer passenden Reaktion als ich die Form als Delfin identifiziere. Irgendwas mit Freude und Glück, bitte. Tatsächlich springt da ein Delfin neben dem Schiff aus dem Wasser, der von unter dem Boot heraufgetaucht ist. Mit der Rückenflosse das Wasser schneiden und dann ein Sprung aus dem Wasser, noch ein Sprung und dann verliere ich ihn schon aus den Augen, weil er dorthin abdriftet, wo die Spiegelung der Sonne einen Blick auf s Wasser fast unmöglich macht. Im letzten Moment greife ich noch nach dem Telefon, aber mein Fingerabdruck wird nicht erkannt und da ist es eh schon, wie gesagt. Ich bin immer noch etwas verwirrt, wie ich auf diesen Moment reagieren möchte. Nochmal ein Delfin, denke ich. Und: es ist schon super, auf einem Boot, was ist es es wer, das gegen Im-Büro-Sitzen einzutauschen?

Der Delfin war kaum einen Meter groß und ich glaube, er hatte einen klar abgesetzten hellen Bauch. Während ich so brüte, kommen noch zwei Delfine von backbord auf die Fähre zugeschwommen. Die Rückenflosse teilt das Wasser, dann ein, zwei Sprünge und sie tauchen unter der Fähre durch. Kein Sinn zu versuchen, auf die andere Seite zu laufen, da ist zu viel Fähre dazwischen. Aber ich schau noch ein bisschen auf das Schwarze Meer und denke an die Antike oder die Zukunft. An Delfine und Tauchen und auf einem Boot sein. An die warme Sonne auf meinem Gesicht und daran, dass ich noch einmal die Flip-Flops herausgeholt hab, obwohl ich mich von denen am Flughafen in Bangkok schon für den Winter verabschiedet hab.

Das Essen ist ok. Es ist eine Überraschung in erster Linie, dass wir zu essen bekommen. Ich hab extra noch ein Geld abgehoben gehabt, aber das muss ich jetzt wohl irgendwo wechseln. Wir essen in zwei Schichten, das wird ausgerufen. Die erste Schicht wird auf russisch und englisch ausgerufen. Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt eine zweite Schicht gibt, weil die wird nur noch auf russisch ausgerufen und das versteh ich nicht. Kann auch ukrainisch sein, muss ich zugeben, weil wie gesagt, ich versteh s nicht und da könnte es beides sein. Aber in der ersten Schicht sind wir vier Ausländer. Zwei Amerikaner, der Koreaner, mit dem ich das Zimmer teile und ich.

Überraschenderweise haben sie mich in ein Doppelzimmer hochgestuft. Ich hab mich aus Kostengründen für das Dreierzimmer entschieden, aber sie scheinen da die Ausländer zusammenzutun oder vielleicht liegt eine andere Motivation dahinter, die sich mir nicht erschlossen hat. Auf jeden Fall sitzt in meinem Zimmer schon L., der Koreaner, der seit März in Osteuropa unterwegs ist und Anfang Dezember wieder nach Seoul zurückfliegt. Es ist eigentlich eh ganz nett, dass sie uns da zusammengesteckt haben. Insgesamt ist es nicht unwitzig, der Koreaner, der ein halbes Jahr durch Osteuropa getingelt und der Österreicher, der ein halbes Jahr durch Ostasien getangelt ist. Wir sind nicht ständig am Quatschen, aber wenn, ist s ganz interessant, so ein bisschen gegenseitig die Eindrücke abzutesten.

Schade aber, denk ich, dass ich nicht irgendwelche koreanischen Spezialitäten einstecken habe, das hätte ihm vielleicht eine Freude gemacht. Lustig auf jeden Fall, wie KoreanerInnen oft eher mit Erstaunen darauf reagieren, wenn ich sage, dass ich in Korea war. Ich sei vorher in Japan gewesen. Ah, sagt er, dann macht das schon mehr Sinn. Als ob Korea nicht einen Besuch wert wäre. Und wie lang? Nun, kaum eine Woche in Seoul. Das reiche dann aber auch schon wieder, sagt er. Naja, sag ich, es dauert schon, dass man die Kultur verstehen lernt. Oder überhaupt erst zu erkennen.

Aber natürlich bin ich auch mit einer ähnlichen Einstellung nach Seoul geflogen, dass das reichen müsse. Und jetzt hab ich immer ein bisschen ein… nicht gerade ein schlechtes Gewissen. Aber das Gefühl, dass ich Korea nicht wirklich gesehen hab. Es ist mehr so um eine Idee zu bekommen. Aber vielleicht ist es eh nie mehr als das. Immer nur eine Vorbereitung für den nächsten Besuch.

Und wir haben eine eigene Schiffszeit. Das ist witzig irgendwie. Letztlich ist das Schiff, auf dem ich die meiste Zeit verbracht hab, die USS Enterprise 1701-D und immer wenn ich irgendwelche Schiffsspezifika lerne, ordne ich die in meine Raumschiffkonzeption ein, weil das immer noch die ausführlichste vergleichbare Vorstellung von so etwas ist. Natürlich braucht s eine eigene Zeit auf dem Schiff, wenn man zwischen zwei Punkten mit verschiedenen Zeiten unterwegs ist.

Um zwei in der Früh (ich glaube Schiffszeit, also vier Uhr in Batumi, da lagen wir noch im Hafen) sagt die Dame mit der netten Stimme über die Sprechanlage, dass wir bitte zur Passkontrolle in die Bar runterkommen sollen. Leicht grummelig zieh ich mir Hosen an und rutsche von meinem Stockbett herunter. Wir sind die letzten in der Schlange. Vielleicht weil die Durchsage zuerst auf russisch gemacht wird und dann auf englisch wiederholt? Oder weil unser Zimmer das letzte am Ende des Gangs ist? Oder einfach weil wir keine Ahnung haben, wie da der Ablauf ist und die anderen alle LKW-Fahrer sind, die diese Strecke regelmäßig zurücklegen?

Was wir nicht die letzten in der Schlange sind, werden wir „überholt“. Die Leute hier am Schiff, die sind irgendwie nicht so gut mit dem Anstellen, das ist irgendwie was, da fehlt ein bisschen die Disziplin oder wie man das auch nennen will. Ist oft einmal, dass sich wer vordrängt, aber dann wiederum so nonchalant dass es so scheint, als bestünde da gar kein Unrechtsbewusstsein. Zum Beispiel der ältere Herr, der sich von hinter mir in der Schlange vor mir auf die Bank setzt, denk ich mir, der will sitzen. Aber er steht dann tatsächlich auf, als die Person vor mir fertig ist und lässt seinen Pass stempeln. Das fand ich schon frech. Aber soll ich mich jetzt echauffieren über sowas? Da konnte ich schnell loslassen. Viel schneller als das eine Mal in Armenien, als mir der Typ hundert Dram zu wenig rausgegeben hat für mein Brot, was jetzt keinen Unterschied machen würde, weil der Gegenwert so gering ist, aber das Brot hat nur hundert Dram gekostet und dann war das also doppelt so teuer und er reicht mir eine Handvoll Zwanzigdrammünzen auf meinen Fünfhunderter und natürlich zähl ich die nicht, aber…

Auf der anderen Seite dauert das bei den LKW-Fahrern doppelt und dreifach so lang, weil die nicht nur einen Pass gestempelt sondern auch ihre Fahrtpapiere kontrolliert bekommen müssen. Und trotzdem gelassen, fast gleichgültig gegenüber dem Vordrängen. Nicht nur, weil da so viele große LKW-Fahrer sind, die har-har-har lachen, Jogginghosen tragen und deren säuerlicher Körpergeruch selbst Schweißfüße hat. Da komm ich ein bisschen ins Nachdenken über Männlichkeitskonzepte und darüber wie sehr anderen den Platz geben, diese anderen in dem Gefühl bestätigt, sie könnten sich schon nehmen, was sie wollen. Wer bin ich, dass ich anderen Leuten Grenzen setzen soll, wo s mir doch bei mir selbst schon so schwer fällt, hier mit Augenmaß vorzugehen, rechtfertige ich meine Passivität. Und überhaupt, wir kommen ja eh erst los, wenn alle erledigt sind. Literally: alle im selben Boot. Erst wenn der letzte Pass gestempelt ist kann die Grenzpolizei von Bord und erst dann können wir loslegen. Und ob ich jetzt in meinem Stockbett liege und warte oder irgendwo steh und warte, kommt ja auf s gleiche raus, ganz ehrlich.

Angeblich sind wir um fünf dann los, da bin ich schon längst wieder im Bett gelegen. Hab ich nichts bemerkt. Der gesprächigere von den zwei Amerikanern, die mit uns am Tisch vierzehn (erste Schicht) gesessen sind, hat das erzählt. Aber ich hab nicht gefragt, ob das Schiffszeit oder Batumizeit war. War nicht so wichtig. Wir sind jetzt erst einmal unterwegs gewesen und das hat gedauert. Am ersten Tag war s Wetter noch hübsch und die Delfine unterwegs. Am zweiten Tag war das Wetter dann schon mehr so, wie s mich dann in Odessa auch empfangen hat. Also mehr so bisschen diesig und nicht so schön, windig, bewölkt, kühl. Da bin ich aber ganz schön weiter gekommen, in meinem Stephen King.

Zwischendurch halt immer mal eine Mahlzeit. Drei Mahlzeiten am Tag! L. und ich bekennen einander, dass wir schon lange nicht mehr mit so einer Regelmäßigkeit oder vielmehr mit so einer Häufigkeit gegessen haben. Lachend und mit Schwung springe ich auf die Stimme über die Ansagenanlage von meinem Bett und schlüpfe in die Schuhe. Sicher zwei,-, dreimal mit der Bemerkung, dass es nichts anderes zu gäbe, als Essen und Schlafen. Wie bei den Großeltern. Auch das funktioniert zwischen Seoul und Wien. Wir warten immer die englische Übersetzung ab, auch wenn ich anhand einiger Schlagworte aus der russischen Durchsage bereits die Einladungen zum Essen erkenne. We wish you bon appetit. Please don’t be late.

Am zweiten Tag, noch vor der vierzigsten Stunde, die wir auf… ab wann ist es „hohe“ See? Auf jeden Fall leuchtet uns Odessa entgegen. Also zuerst sieht man den Himmel schimmern, die nächtliche Helligkeit Odessas, die die darüberliegenden Wolken in gelb-rosa Schimmern taucht. Nehm ich an, weil wir sitzen beim Essen, als nach und nach Telefone zu Klingen beginnen. Wir kommen wieder in Reichweite der Telekommunikationsnetzwerke! Und tatsächlich leuchtet dann nicht nur der Himmel sondern bereits auch erkennbare Lichter am Horizont. Und es ist nicht Odessa, auf das wir zusteuern sondern Chornomorsk. Weil da ist der Hafen, an dem die LKWs von Bord wollen und die Waggons eine Lokomotive finden, die sie wieder durch das Bahnnetz zieht. Hurrah, sag ich, das geht sich ja super aus. Weil ich hab schon gefürchtet, erst im Morgengrauen anzukommen und dann erst recht verloren ins Land blickend am Ufer zu stehen. Aber jetzt, jetzt wird sich das locker ausgehen, dass wir um zehn im Hostel sind.

Ukraine

Ist natürlich ein Irrtum. Als ob ich den langwierigen Eincheckprozess von vor kaum eineinhalb Tagen komplett vergessen hätte. Weil erst einmal dauert s natürlich, bis das Riesenschiff in die Hafeneinfahrt ist und dann umdrehen und rückwärts in die… Bucht. Was auch immer. Und langsam, so langsam. Das ist schon beeindruckend, da könnte ich stundenlang zuschauen und hab ich wohl dann auch. Auf dem Meer, denke ich, auf dem Meer merkt man ja nicht so, was für ein Riesentrumm diese Kaunas ist. Aber am Ufer dann, relativ zu den Hafenanlagen gleich wieder enorm riesig. Und da muss man natürlich langsam vorgehen. Ich denke wieder an Star Trek oder vielmehr an Perry Rhodan, wo die Anlegemanöver immer Stunden gedauert haben und ich mich immer gefragt hab, was die da machen, stundenlang. Weil eben in Star Trek haben sie die Zeit nicht, selbst in der Space Odysee geht das relativ flott. Aber in so einem Roman schreibt sich natürlich schnell einmal, dass sie acht Stunden später wieder terranischen Boden unter den übergroßen Mäusefüßen hatten. Mit was für einer Vorsicht und Geduld eben.

Eben Geduld. Aber das sind mechanische Notwendigkeiten oder kann ich als solche verstehen. Dass wir dann schon wieder stundenlang Schlange stehen, weil die ukrainische Grenzmiliz natürlich auch nicht irgendwen ins Land lassen will und schon gar nicht irgendwelche LKWs, das ist eher nervig. Diesmal haben sie s nicht mal mehr auf Englisch durchgesagt und wir finden das nur zufällig heraus, während wir mit sich reduzierender Aufregung über die Decks laufen, dass die Leute da zur Passkontrolle anstehen und nicht in den Startlöchern um in ihre Autos zurückzudürfen.

Mein Milizbursche dreht und wendet meinen Pass in der Hand. Vielleicht ist das vis-a-vis Nationalstolz und sowas schwer, aber ich würde ja raten, auf die Vorderseite des Passes bereits das Wort Austria zu schreiben. Niemand weiß woher der Pass kommt. Groß Austria und Europe. Und dafür den hässlichen Feudaladler weglassen mit diesem furchtbaren Kommunismus-überwunden Relikt. Das hilft. Man muss es sich ja nicht gegenseitig schwer machen. Oder halt den jeweiligen Grenzkontrollen. Vor allem, wenn man sagt, dass das ein verhältnismäßig guter Pass ist, in dem Sinne, dass er einem viele problem- und manche visafreien Eintritte erlaubt. Dann soll man doch bitte das auch im Design vielleicht erkennbar machen.

So dreht und wendet er den Pass, fragt mich, ob ich Russisch spreche, was ich verstehe, aber auf Englisch verneine. Ich glaube, ich hab meine Russischkenntnisse sogar auf Spanisch ausgedrückt, um mich möglichst weit von einem russischen Interview zu distanzieren. (Und ja, ich verwende hier überall schon Russisch als Synonym für Ukrainisch. Ich kann s nicht unterscheiden. Und der Grenztyp hat mich sicher nach Russisch gefragt, also was soll s.) Wendet er sich an seine Kollegin, die hinter ihm irgendwas in einen Computer tippt. Die nimmt den Pass, er sagt ihr schon Austria, was er auf der zweiten Seite schon herausgefunden hat. Sie blättert den Pass durch, mit dem Daumen, so man offenbar in der internationalen Grenzadministrationsschule lernt, einen Pass durchzublättern. Schrubb-schrubb-schrubb-schrubb-schrubb. Wo ich hinfahre, fragt sie mich. Ob ich allein reise, fragt sie mich. Das versteh ich allerdings nicht sofort: You travel one? Ah, sag ich, als sie mit girlfriend, friend Beispiele für Nicht-Allein-Reisen nennt. Ja, alone. Schulterzuckend gibt sie den Pass dem Kollegen zurück, der eine leere Seite sucht und seinen Stempel setzt. Welcome to Ukraine, leidenschaftslos.

Das war noch halbwegs lustig. Dann verlassen wir das Schiff und die Pässe werden nochmal kontrolliert. Bus, werden wir zu einem Bus verwiesen. Ich bin mir sicher, dass der nur um die Ecke fahren wird, sag ich zu L. während wir im Bus auf s Losfahren warten. Nach zehn Minuten fährt der Bus nicht einmal drei Minuten um die Ecke zur nächsten Kontrollstation. Hier betreten wir ein Haus, in dem wir erst einmal wieder fünf Minuten vollkommen alleingelassen herumstehen. Mit uns wartet auch eine Familie, die wirkt, als ob sie von Georgien nach Ukraine übersiedeln würden. Zusätzlich zu ihren Koffern bringen sie säckeweise Klumpert und sogar eine in ein Plastiksackerl eingewickelte Topfpflanze mit sich. Ich weiß nicht, ob sie besser wissen, wie der Immigrationsprozess abläuft, sprachlich sind wir einander nicht erschließbar.

Irgendwann werden wir ins nächste Zimmer geleitet und dann wieder hinausgescheucht: Bitte Abstand zu halten, hier wird geröntgt, hier arbeiten Professionelle, bitte das ernst zu nehmen. L. steht günstig und ist schnell erledigt. Ich stecke in der Familie fest (typisch!) und die Gleichgültigkeit gegenüber effizienten und geordneten Verwaltungsprozessen zeigt sich auch, wie ich finde, darin, dass niemand von ihnen sagt, da, geh vor, das geht schneller. Und ich tu ihnen unrecht. Weil einer der Söhne deutet mir kurz darauf, da, geh vor, das geht schneller. Danke, nicke ich, durchaus etwas schuldbewusst. Ich hatte gerade genug Zeit, mich in dieser diagnostizierten Gleichgültigkeit ein bisschen hochzustrudeln, dass ich mich fast geärgert habe darüber, dass sie mir nicht anbieten, doch schnell vor ihnen durch die Kontrolle zu huschen. Ohne natürlich von meiner Seite her auch nur irgendwie anzudeuten, ob ich nicht…

Na und dann stehen wir in einem Industriehafen. Oder wie auch immer man das nennen möchte. Wir stehen im Nichts. Vor uns steht ein Großraumtaxi aber wir haben beide kein Geld. Immerhin haben wir einander, denk ich mir und überlege, dass ich dank L. weiß, dass es einen Bus gibt, dank L. überhaupt einen Plan habe, weil ich vergessen habe, mir den auf s Telefon zu laden und… und was hab ich zu bieten? Auf jeden Fall ist es um halb elf in der Nacht in einem fremden Land angenehm, jemanden dabei zu haben, ob sich der jetzt auskennt oder nicht. Und wir beschließen einmal zur Busstation oder zumindest zur „großen Straße“ zu gehen, dort finden wir dann vielleicht…

Als erstes stellen wir fest, dass die „große Straße“ eine Brücke ist, auf die wir rauf müssen. Das ist ein bisschen ein Umweg, vor allem, weil wir den kurzen Weg erst von oben erkennen, erst erkennen, nachdem wir die Ziegenherde umrundet haben, die hier in der Nacht grast. Über die Brücke, den Lichtern entgegen. Das schaut ja nicht so schlecht aus. Und es ist nicht soooo kalt. Und es regnet nicht. Auch wenn s auf elf zugeht, wir sind optimistisch. Das Licht ist eine Tankstelle und dahinter ist eine Bar, die ein bisschen an From Dusk Till Dawn erinnert, aber das ist nicht überraschend, weil immerhin ist das alles eher Truckerland. Auch wenig überraschend ist, dass da heute kein Bus mehr zu fahren scheint. Zugegeben, es wirkt ein bisschen trist. Noch zur nächsten Tankstelle, frage ich? Vielleicht können wir dort ein Taxi rufen, wenn wir keins finden. Aber da hat L. schon die Hand ausgestreckt und das nächste Auto blinkt und fährt auf uns zu… um dann doch nicht stehenzubleiben. Aber schon das nächste, ein VW-Bus, ein vielleicht roter VW-Bus bleibt stehen. Odessa?, fragt L. in den Bus hinein. Sicher, sagt der Fahrer, steigt s ein. Er sagt das auf Russisch. Die Verständigung beschränkt sich auf ein Minimum, aber wir kommunizieren dank Telefon, wo wir zirka hinmöchten. Ziemlich sicher, dass der Fahrer dort nicht hinmusste, das war einfach nur eine mich nach wie vor erblassen lassende Freundlichkeit, dass uns der zum Bahnhof geschupft hat. Aber er hat uns geschupft. Und während ich anfangs mit meinem GPS ein bisschen gecheckt hab, ob uns der eh nicht auf seine Organfarm entführt, hab ich mich irgendwann auch genug entspannt um zu finden, dass die Musik im Radio genauso klingt wie die Elektropop-CD, die ich 1996 in Moskau gekauft hab. Oder vielleicht hat mir die Vertrautheit der Musik auch die Sicherheit vermittelt.

Es ist nicht mal halb zwölf und wir stehen wir dank the kindness of strangers in Odessa am Bahnhof. Und dann gibt s noch ein Internet und ich krieg die Straßenkarte von Odessa auf mein Telefon und eine Wegbeschreibung und alles picobello. Danke, sag ich, das hätte ich nicht geschafft. Und wir verabschieden uns in verschiedene Richtungen. Meine Sorge ist jetzt nur noch, ob das Hostel noch offen hat und ich beeil mich ein bisschen, um vor Mitternacht da zu sein. Oder auch, weil das alles ein bisschen märchenhaft glatt gelaufen ist und ich Gefahr laufe, dass sich meine gläsernen Schuhe in Luft auflösen. So laufe ich mit meinem Rucksack durch s nächtliche Odessa und finde alles eigentlich sehr ansprechend. Der Boden ist uneben, aber die Lichter freundlich und die Luft gerade erfrischend genug, nicht kalt zu sein. Das Monument von Peter und Gavrik weist mir den Weg nach links und wie ganz viele meiner Gespräche, die ich mit Leuten hier führe, antworte ich auch der Stimme durch die Hostelgegensprechanlage mit sorry. Weil es ist ein bisschen spät, aber ich hätte da diese Reservierung. Sicher, kein Problem.

Am nächsten Morgen wecken mich die Kinder, die im Hof in ihren Jacken und Mänteln Volleyball spielen, von einem weißhaarigen Trainer begleitet, der ab und zu in seine Pfeife bläst. Wunderbare Osteuroparomantik.