Es ist viel zu schnell, viel zu kurz und vielleicht auch zu unstrukturiert und mittlerweile vielleicht einfach auch schon zu lange her. Aber wir erkunden Seoul ein bisschen so nebenher, schnell mal von Tokio nach Seoul gejettet, mit unserer super-kurzfristigen Buchung. Immerhin war der Plan das zu tun schon länger mal angedacht. Aber viel mehr Plan war dann auch gar nicht. Und dann passiert halt so was, dass wir am Flughafen Incheon ankommen und feststellen, dass das Hostel, in das ich uns Tags zuvor hineinbestellt hatte, antwortet, dass, sorry, aber nein. Und das, nachdem ich gerade erst die Kontaktadresse auf den Immigrationszettel ausgefüllt hatte. Das ist ein Pech und es würde mich vielleicht weniger stressen, wäre ich allein unterwegs. Aber so ist es ein bisschen eher ein Problem. Ich mein, nicht eines, das sich nicht lösen lässt. Weil wir haben von D eine Nachbarschaft empfohlen bekommen, das macht alles schon etwas einfacher. Insbesondere, weil mein präferiertes Kartenprogramm nicht so gut funktioniert in Korea, also nicht gut in der Republik. Ich sag einfach einmal Korea und mein damit nicht die Volksrepublik Korea sondern die Republik Korea, vulgo Südkorea. Aber da fängt das irgendwie schon an damit, dass diese ganze politische Identität von Korea sich mir gar nicht so einfach darstellt.

Jetzt bin ich aber am Flughafen und tatsächlich ein bisschen in einem emotionalen Ungleichgewicht, in die schlechte Laune tendierend, weil das Alternative-Hostel-Buchen nicht funktionieren will, weil ich von den einen wiederum Absagen bekomme und andere mich dazu zwingen, koreanische Software zu verwenden, die ich dann nur mit Mühe irgendwie auf Englisch zu laufen bekomme. Und der M ist auch nervös, weil das nicht funktioniert und es stimmt ja auch, es wäre ganz gut, einmal anzukommen. Wir kriegen dann ein Hostel gebucht, das nicht supersympathisch ausschaut, also, nämlich nicht einmal in dem, wie s sich präsentiert, aber was soll s, es liegt für uns günstig und es ist preislich, na ja, das passt auch. Immerhin gibt s ein Frühstück mit dabei.

Und dann stehen wir erst einmal ziemlich lange im Zug. Vielleicht ist das rückblickend ein wenig verzerrt, ich hab den Eindruck, wir sind schon viel mit der U-Bahn unterwegs gewesen. Aber das ist eh ganz nett, ostasiatisches U-Bahnfahren. Ich finde die Leute sind schon immer sehr ordentlich, wie sie stehen und sitzen und halt warten, bis sie ankommen. Ja, das klingt irgendwie jetzt nicht nach der großen Beobachtung, das geb ich schon zu. Ich glaub, was ich interessant finde, ist, wie die Leute in eine Nähe gerückt werden, dadurch, dass links und rechts im Waggon jeweils eine lange Bank ist, natürlich von den Türbereichen unterbrochen, an denen die Leute nebeneinander sitzen. Es und davor sind jeweils die Haltegriffe so angeordnet, dass man mehr oder weniger der Person gegenübersteht, die vor einem sitzt. Dann bleibt in der Mitte noch ein Gang frei, durch den andere PassagierInnen mehr oder weniger ungehindert den Waggon entlang gehen können. Es ist eine ziemlich effiziente Art und Weise, Plätze in einem Waggon anzuordnen. Aber dadurch sitzt sich niemand für ein Gespräch gegenüber, quasi niemand, der nicht neben einer Fremden sitzt, kaum jemand, der nicht einem Unbekannten gegenüber seine Reisezeit verbringt. Auf jeden Fall hab ich nicht viele Leute beobachtet, die die Zeit in der U-Bahn für eine Unterhaltung nutzen. Und vielleicht fördert die ganze Sitzplatzeinteilung noch die Telefonnutzung, weil viele, wirklich viele Leute sitzen halt mit ihren Telefonen da und lesen Mangas oder nutzen die Zeit, um Charaktere hochzuleveln oder virtuelle Bauernhöfe zu verwalten.

Nachdem wir nach einmal Umsteigen bei unserer Station ankommen, will uns die Maschine erst einmal nicht aus der Station lassen und nach einigen Versuchen und einigerem Zögern drücken wir den Bitte-wir-brauchen-Hilfe-Knopf, der an der Maschine angebracht ist. Prompt flötet Beethoven durch die Station und eine Dame kommt, lässt uns durch die Schranke, nimmt uns unsere Fahrscheine ab und wirft sie in einen Automaten. Wir rechnen damit, dass wir was nachzahlen müssen, vielleicht für die Kernzone oder wie auch immer das System funktioniert. Aber die Maschine wirft Geld aus und die Dame drückt uns die paar Münzen in die Hand und gebietet uns, uns auf den Weg zu machen. Wir scheitern daran, die angewohnte japanische Höflichkeit in koreanische Worte zu fassen – da hab ich eher noch Lesen gelernt als mit auch nur die zentralsten Begriffe auf Koreanisch zu merken – und verlassen die Station. Immerhin sind wir durch die ersten Stresssituationen und ich merke, wie ich insgesamt auch schon ein bisschen lockerer geworden bin, nachdem ich mir ein bisschen eine angespannte Schulterpartie in den ersten Stunden geholt habe, in denen nicht alles so gelaufen ist, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe. Und normalerweise – also: normalerweise – merk ich das nicht so, aber wenn man regelmäßig mit jemandem plaudert, dann wird das schneller augenscheinlich, dass ich da ein bisschen verzwickt bin.

Wir gehen dann auf einen Sprung ins Café, wo wir am Automaten Matcha Latte und einen Riesenbecher Kaffee bestellen, damit wir dort ein Internet ausborgen können, mit dem wir die zweihundert Meter zu unserem Hotel finden. Einen Gehirnfrost und einen halben Becher Kaffee später machen wir uns wieder auf den Weg. Erste Auffälligkeit: jedes zweite Geschäft, an dem wir vorbeigehen, scheint ein Kaffeehaus mit eigener Rösterei und blitzenden Glasfronten zu sein. Ich freu mich da zugegebenermaßen ein bisschen, weil ich doch jetzt hinter dem Kaffee her bin. In diesem Zusammenhang vielleicht ein kleiner Exkurs zu einem Geschäft, in dem wir in Tokio Kaffee getrunken haben. Das war nämlich schon sehr dritte Welle. Also die Bedienung hat uns eine Zeitung vorbeigebracht. Das sei das aktuelle Monatsmenü. A-ha. Und dann quasi auf A3 gab s… na ja, zwanzig, dreißig? Viele halt. Es gab viele Kaffees zur Auswahl und in Kategorien, die ich mir schon schwer getan habe zu unterscheiden, während ich das Papier vor mir hatte. Da waren irgendwie die Monatsangebote und dann die Preisgewinner und dann die Spezialitäten… alles ein bisschen austauschbar. Die Preise sind halt jeweils raufgegangen, je mehr Preise ein Kaffee gewonnen hatte. Und die waren halt alle mit ihrem Land und mit ihren BäuerInnen angeschrieben. Und mit ihren Geschmacksnoten, mit denen ich hier jetzt gar nicht anfange. Im Endeffekt war dann jeder zweite Kaffee ausverkauft, aber vielleicht war da ja auch schon ein bisschen Ende des Monats oder was weiß ich. Und dann, wie auch oft, konnten wir noch zwischen Zubereitungen wählen: Siphon oder… was anderes. French Press vielleicht. Wir sind alle auf Siphon gegangen, weil irgendwie gibt s das daheim nicht. Wenn das Klumpert aufgrund dessen, dass es aus Glas ist, blöd zum Transportieren wäre und aufgrund seiner Funktionsweise auf eine spezialisierte Hitzequelle angewiesen wäre, die man in der Supermarktversion mit einer Kerze oder ähnlichem ersetzen muss (was die Coolness, aber in erster Linie wahrscheinlich die Möglichkeit konstanter Hitze deutlich reduziert)… ach was! Selbst derart vielschichtig unpraktisch hab ich mir das Spielzeug wahrscheinlich hauptsächlich aus Konsumtrotz nicht gekauft. Vom Kaffee, nun, war schon gut, also, die haben wirklich aufregenden Kaffee gemacht dort. Nicht, dass das irgendwie die sechzehn Euro aufwiegen kann, die wir dafür… also, die wir dafür pro Tasse hingelegt haben, nicht dass die durch irgendwas aufzuwiegen wären. Es ist dann eher Erlebniskaffee. Wie der Herr am Nebentisch, der der Bedienung aufgeregt erzählt hat, dass er sich seit Jahren für das Kaffeegeschäft in den Sozialen Medien interessiert und er jetzt hier ist und so viel Kaffee wie möglich trinken möchte. Also: verschiedene. Und selbst die Barista, mit der ich mich zuletzt in Tokio unterhalten habe, hat Augen gemacht, als ich ihr gesagt hab, dass ich in diesem Geschäft war. Ist wohl berühmt. Schon eher in eine Nische hineinspezialisiert, die Damen und Herren.

In Seoul jedoch treffen wir in unserem Hostel auf eine etwas aufgedrehte junge Frau, die uns unser Zimmer zuweist und das Hostel erklärt und dann sitzen wir schon in der Hostelküche und kommen ein bisschen schwer wieder weg, weil wir von allen Seiten… von zwei Seiten. Also, wir sind über kurz oder lang zu sechst in der Hotelküche gesessen und da waren zwei MitarbeiterInnen und zwei Gäste und zwei neue Gäste. Das waren wir. Und alle anderen haben mehr oder weniger begeistert erzählt, was sie machen und wo sie wie oft wie günstig trinken gehen. Weil zuerst hat s angefangen mit was es in der Umgebung so gibt und was in Seoul so zu tun ist und dass man zur Grenze fahren kann und sich aus der Demilitarisierten Zone die Volksrepublik anschauen kann. Und es ist dann schnell in Hier-sind-die-Märkte-hier-sind-die-Bars ausgeufert und irgendwie sind wir da ein bisschen sprichwörtlich mit dem Rücken zur Wand gesessen. Bis natürlich sich alles plötzlich sehr schnell aufgelöst hat, ach, ihr wollt sicherlich einmal entspannen. Ja, das wär jetzt super, tschuldigung, schönen Tag, bis später, tschüssi, macht s gut. Ich glaub, wir haben dann keine von denen jemals wieder gesehen.

Am Abend machen wir uns auf die Suche nach einem Bibimbap. Das ist so der Inbegriff koreanischen Essens für, so scheint s, uns beide. Leider hab ich weder an dem Abend noch an den zwei anderen Versuchen, die ich der Bibimbapverkostung noch gegeben habe (zugegeben, einmal hab ich s nicht einmal bis zum Bibimbap geschafft und bin vorher schon in einem anderen Lokal gesessen), ein gutes Bibimbap gegessen. Ich mein, es war ok. Aber ich hatte in Neuseeland besseres, ich hatte in Australien besseres und ich hatte auch in Japan besseres. Aufregendes Essen war s dennoch irgendwo: Tintenfisch im Kimchi, eingelegte… Blätter. Auf der Beilagenseite alle Stückeln. Und nach dem Essen sind wir plötzlich auf einer neonerleuchteten Straße gestanden, auf der M mit der Idee spielt, für einen Virtual Reality Ausflug in eine Virtual Reality… Bar? zu gehen. Aber irgendwie fehlt uns dann doch die Willenskraft um die Hemmschwelle zu überwinden und wir aalen uns nur ein bisschen in der fremden Umgebung, die blinkt und leuchtet und trotz seiner Digitalität ein bisschen geheimnisvoll ist.

Frühstück nächsten Tag haben wir dann auch… ich weiß nicht. Ich mein, ich hab dann auch nicht mehr gefragt, aber M hat schnell daran das Interesse verloren. Das ist vielleicht einfach so was, wo ich mich dran gewöhnt hab zu sagen: Essen ist ja auch einfach eine Energie. Und wenn ich zwei Toastbrot mit der gleichen Anzahl an Spiegeleiern ess, dann ist das ein Anfang, der bringt mich durch den halben Tag. Aber das hab ich dann die folgenden Tage allein gemacht. Und es ist auch nicht jeden Tag dem Gespräch zwischen den jungen Männern zu folgen gewesen, die einander erzählen, wie toll sie wo überall wie viel Drogen genommen haben und wie sie dann wieder schlafen gegangen sind. Aber wir sind ja dann eh jeden Tag in eine der unzähligen Kaffeegaststätten gegangen, in denen es außer Kaffee noch leicht überdimensioniertes Süßgebäck der europäischen Stoßrichtung gegeben hat, was einem auch für den Vormittag reicht, aber mein Budget ein bisschen verwirbelt hat.

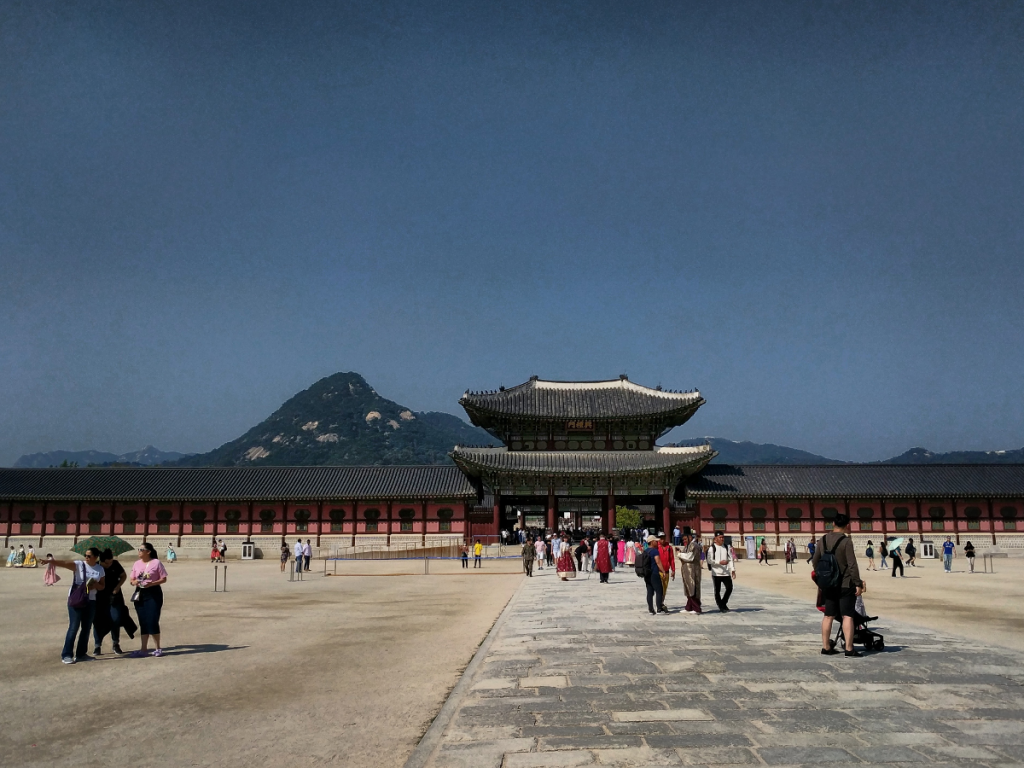

Halb so schlimm. Man braucht die Energie auch für Seoul. Und ich sag, wir sind viel U-Bahn gefahren, aber wir sind auch sehr viel gegangen. In der Tourismusinformation hat man mir später gesagt, dass eine Station jeweils etwa eine Viertelstunde zu gehen ist. Und das kommt wahrscheinlich hin, wenn nicht gerade der Fluss dazwischen ist oder jemand mit meinem Orientierungsäquivalent die Gruppenführung inne hat. Im Endeffekt heißt das aber, es grad ein bisschen zu weit ist, um wirklich zu Fuß zu gehen. Und wir sind halt doch zu Fuß gegangen. Sonst sieht man ja nichts. Vielfach gibt s auch gar nicht viel zu sehen. Wir sind halt von hier nach da, von einer der zweiundvierzig Universitäten zum Palast zum Palast zu TouristInnenvierteln, zu Einkaufsstraßen, zu dem netten kleinen Fluss, den sie auch hier mitten durch die Stadt fließen haben, zum Markt, den wir nicht finden, weil es ein Kleidungsmarkt ist, den wir nicht suchen.

Und dann stehen wir erschöpft an einer Ecke und wünschen uns besseres Internet und etwas zu Essen, als uns die Zeuginnen Jehovas ansprechen. Hallo, ja, nein, nicht besonders. Danke. Und dass wir gar nicht mehr da sein werden am Samstag. Aber ob sie uns vielleicht in die Richtung weisen können, wo wir was zu essen bekommen. In dem Moment bekommt M von einem missionierenden Buddhisten ein Armband ums Gelenk geschlungen und ich glaub das war so der Moment wo s dann wurscht gewesen ist und wir sitzen drei Minuten später vor einem Standl, aus dem wir koreanisches Mittagsessen bekommen. Ein Huhn, ein Reis und ein oder zwei von den Beilagen, die was die Abenteuerlichkeit betreffen so in der Mitte der Skala liegen. Nachdem wir ein bisschen mit der chinesischen Besitzerin ins holprige Gespräch gekommen sind, schenkt sie uns noch einen Teller koreanische Fischkuchen. Sagt man Fischkuchen? (Fun Fact: es gibt keinen deutschsprachigen Wikipediaartikel zu Fischkuchen.) Das ist so eines der Hauptnahrungsmittel, scheint s. Homogene Fischmasse, die in recht stabile Formen gebracht wird. Wenn sie wie Gnocci geformt sind, hat sie M schnell erkannt, aber es gibt sie auch am Spieß und da haben wir lange gerätselt. Es hat die Form eines Fischs schon lange hinter sich gelassen.

Als kleinen Verdauungsspaziergang wandern wir auf den Namsan, den Berg auf dem der große Funkturm steht. Das ist natürlich kein kleiner Verdauungsspaziergang sondern wir erreichen den Gipfel gerade so zu Sonnenuntergang, gerade rechtzeitig, dass wir mit hunderten anderen die untergehende Sonne fotografieren können. Ich stolper schnell auf eine Metaebene, auch weil ohne ein optisches Teleobjektiv eine untergehende Sonne ebensoschwer zu fotografieren ist, wie andere Himmelskörper. Man kriegt einfach einen kleinen Punkt auf sein Foto und das war s dann. Deshalb wundere ich ich dann schnell einmal über die ungebremste Freude, mit der die Leute ihre Kameras gegen Westen halten. Der Ort ist allerdings auch romantisch aufgeladen, an den Gittern sind tausende Schlösser angebracht, mit denen sich hier die eine oder andere Liebeserklärung manifestiert hat. Und natürlich: Sonnenuntergang und Liebeserklärungen – das geht Hand in Hand. Ich will s jetzt niemandem vermiesen, aber ich bin maximal ein bisschen nachdenklich geworden über den Enthusiasmus, der sowohl beim Liebeserklären als auch beim Sonnenfotografieren vielleicht oft einmal ein bisschen mehr eine Geste ist, als ein Inhalt. Insbesondere, weil der Ort so durchorganisiert ist für ein spezifisches Erlebnis: Hier sei verliebt, hier schau gemeinsam der Sonne beim Untergehen zu. Da bin ich schon ein bisserl ins Grübeln gekommen. Dabei hat Korea eine äußerst liebenswerte und öffentliche Partnerschaftskultur, in der Pärchen in ihren Zwanzigern gern öffentlich als das darstellen. Dadurch hab ich schnell den Eindruck bekommen, selten so viele Paare und ihre Interaktion gesehen zu haben. Zugegeben, wir waren da ein bisschen vorgeprägt durch Ds Erfahrungen, die uns mit dem Geheimnis des Couple-Couple vertraut gemacht hat, wobei sich die PartnerInnen gleich anziehen. Und ehrlich gesagt hab ich das wider meine Erwartung dann in der Praxis eigentlich gar nicht als unerträglich erlebt. Was findet man nicht alles interessant, wenn s nicht daheim passiert…

Nebenan ist in der Zwischenzeit eine Konzertbühne aufgebaut worden und eine Fangemeinde hat sich davor eingefunden. Wir stehen kurz davor, unser erstes K-Popkonzert mitzubekommen und wir haben uns gar nicht darauf vorbereitet! Oder auch nur damit gerechnet. Aber wir sind letztlich beide nicht in der Stimmung nach einem anderen als einem ironischen Zugang zu einer derartigen Veranstaltung zu suchen. M ist der Band (oder eine Band) schon an der Restaurantkassa begegnet und war nicht vom Hocker, während ich den AufheizerInnen dabei zugeschaut hab, wie sie das Publikum auf den bevorstehenden Auftritt vorbereitet haben. Dabei war aus meiner Perspektive halt auch zu sehen, wie die Band außerhalb des Publikumsbereichs herumgeht, während dort alle Augen auf die Bühne gerichtet sind… Es hat einfach ebenfalls ein bisschen wirr gewirkt. Und wir haben uns dann schnell einmal an den eh beleuchteten Abstieg gemacht. Weil es ist ja nicht so wirklich ein Berg, wenn der mitten in der Stadt steht.

Auch am nächsten Tag laufen wir noch ein bisschen zufällig. Weil eigentlich wollten wir in die Demilitarisierte Zone fahren. Aber die hat zu, sagen sie uns in der Früh am Bahnschalter. Also, zumindest, dass der Zug nicht fährt. Wegen „Schweinegrippe“. Wir sind uns insgeheim einig, dass das ein Euphemismus für die transpazifische Freundschaft sein muss. Aber ja, was soll s. Nachdem wir ein bisschen unsere Möglichkeiten durchgegangen sind, satteln wir spontan um auf einen weiteren Seoulrundgang. Und es ist ja nicht so, als ob s da nicht noch etwas für uns zu sehen gäbe. Da gibt s einen Stadtteil, in dem viele Häuser noch nach traditioneller Bauweise gebaut sind, da gibt s eine Überfahrung, die nie eröffnet worden ist und jetzt eine FußgängerInnenzone ist. Insgesamt ist Seoul irgendwie unorganisierter als die japanischen Großstädte, kommt mir vor. Es gibt auch das mit den kleinen, vertrauten Gassen, kaum dass man einige hundert Meter von den zentralen Verkehrswegen weg ist, nicht. Oder zumindest hab ich das nicht so erlebt. Es ist alles ein bisschen wilder, ein wenig offener und vielfältigter. Wir scheitern wieder daran, einen Markt zu finden, an dem wir ein Mittagessen bekommen. Oder vielleicht entspricht es nur nicht unseren Erwartungen. Als ich zwei Tage später allein in einen Streetfoodabschnitt eines Marktes stolper – nachdem ich zwanzig Minuten durch Kleider- und Stoffstände gewandert bin – bin ich auch wirklich überfordert mit dem Angebot. Es ist weniger einfach zugänglich, es gibt keine Speisekarten, keine Bilder, es gibt nur was da ist und das ist für das ausländische Auge oft nicht einfach zu identifizieren. Siehe Fischkuchen.

Abends machen wir einen Ausflug nach südlich (nam) des Flusses (gang). Gar nicht so sehr auf der Suche nach Psys Garage sondern auf dem Weg nach Lotte World, in einen Vergnügungspark. Der kürzeste Weg zur Enttäuschung. Ich mein, bravo für den Aufwand, ein generisches Disneyland zu basteln und zwar immerhin mit derartigem Erfolg, dass sich um die Figuren möglicherweise eine eigenständige Fanbase entwickelt hat. Zumindest gibt s tonnenweise Merch zu kaufen. Allerdings in einem Gang in dem jemand Knoblauchbrot verkauft, bei dem frisches Brot in einen Bottich voll Knoblauchmus getunkt wird und das ungelogen einfach den ganzen Gang vollstinkt. Das Geschäft bewirbt sein Produkt mit eine Reihe von Gesundheitsvorzügen, aber ich versteh nicht, wie das erlaubt sein kann, daneben versucht jemand Pfannkuchen zu verkaufen um Himmels Willen!

Aber ja, das wollte ich sagen: das scheint schon ein bisschen ein Ding zu sein, dass Korea seine eigenen Dinge entwickelt, aber insgesamt halt total westlich orientiert ist. Und ich mein, wie sollen sie auch nicht. In Wahrheit gibt s ja nur zwei Nachbarn, drei, wenn man sagt, dass die Volksrepublik ein Nachbar ist. Aber sonst ist da ja nur die andere Volksrepublik. Und das sind irgendwie nicht die FreundInnen, weil immerhin unterstützen die ja die… wie auch immer man das nennen mag. Die unrechtmäßige Trennung Koreas. Und dann bleibt nur Japan, als befreundetes Ausland. Aber dass Korea eine angespannte Beziehung zu Japan hat, von dem die KoreanerInnen in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts besetzt und systematisch ausgebeutet, unterdrückt, verschleppt und ermordet wurden, das kann man auch verstehen. Und das ist insgesamt interessant, das hier tatsächlich auch Geschichte passiert ist, während bei uns Geschichte passiert ist. Ich mein, das sag ich natürlich jetzt ironisch, für den Fall… aber irgendwie ist es halt schon etwas, mit dem man sich normalerweise nicht konfrontiert sieht. Grad Korea. Was weiß man davon schon.

Naja. Im Museum lern ich tags darauf, dass sich Korea grad erst im späten neunzehnten Jahrhundert ein bisschen neu erfindet. Es beginnt eine neue Dynastie, Seoul wird renoviert, die Paläste erneuert und das Land ein bisschen modernisiert. Aber kaum, dass das in Fahrt kommt und sich Korea eine Form gibt, mit der sie international auftreten können, zwischen Nationalstaat und Kaiserreich, marschiert Japan ein und annektiert Korea schließlich 1910. Und nach dem Krieg befreit und doch gleich wieder selbst wieder Kriegsschauplatz. Und während das befreite Volk im Norden kein Glück unter seinen BefreierInnen hat, so kriegt auch der Süden eine korporative Militärdiktatur ab. Auf der deutschsprachigen Wikipedia kann man dazu diesen furchtbaren Satz lesen: „Obwohl es in dieser Zeit zu schweren Menschenrechtsverletzungen kam, gelang es unter der Militärdiktatur, der Wirtschaft zu einem starken Aufstieg zu verhelfen.“ Wenn das nicht einmal ein klassisches Ende-gut-alles-gut ist.

Ich weiß nicht einmal genau, woher ich diesen Eindruck hab, vielleicht ist es nur schiere Willenskraft von meiner Seite oder das Resultat einer falschen Vorsicht, wenn ich mit KoreanerInnen über Korea geredet hab, dass ich glaub, dass für Korea Korea immer noch Korea ist. Dass das Land in Nord und Süd geteilt ist, ist für die meisten Menschen in der Welt eine Tatsache und vielleicht eine scheinbar unumstößliche Tatsache. Aber für KoreanerInnen war die Idee eines vereinten, unabhängigen Koreas schon vierzig Jahre vor der Trennung eine zentrale Ideologie im Widerstand gegen die japanische Besetzung. Und die Familien- und Verwandtschaftsbeziehungen dürften nach wie vor stark sein, auch wenn sie über den 38. Breitengrad hinweggehen, an dem Korea geteilt ist. Ich glaube in Korea ist der Nationalismus immer noch ein Mittel zur Eigenständigkeit und zur Selbstbestimmung. Das ist ja überraschend für mich und gar nicht so einfach zu akzeptieren, die emanzipatorischen Aspekte von Nationalismus zu sehen. Auf jeden Fall vermute ich jetzt, es gäbe gar keinen besonders ausgeprägten südkoreanischen Nationalismus, es gibt nur Korea und das ist geteilt.

Nachdem wir nochmal auf der Suche nach einem Abendessen, ohne so recht zu finden, was wir suchen, ein bisschen verloren gehen, auch wenn wir bald einmal beide nasse Füße haben. Es hat den ganzen Tag geregnet und wir haben zwar an verschiedenen Stellen der jeweiligen Interessenslage entsprechend Museen besucht ist, aber bei der Suche nach Streetfood patschen wir letztlich doch nochmal durch die Lacken. Es ergibt sich, dass wir einen Teil unserer Suche zwei KoreanerInnen hinterhergehen, die möglicherweise gemeinsam arbeiten…? So haben sie zirka auf mich gewirkt. Was mir aber sehr gut gefallen hat, war jedoch wie witzig es die beiden gehabt haben, wie viel sie beide gelacht haben. Da hab ich mir gedacht, ob das nicht ebenfalls etwas ist, was ich in Korea mehr gesehen habe als anderswo: dass Leute miteinander in der Öffentlichkeit lachen. So, dass man annehmen kann, dass sie was lustiges gesagt haben. Aber das ist natürlich sehr schwer nachzuvollziehen, wie sehr das ein verzerrter Eindruck ist oder etwas, was mir nach dieser Beobachtung einfach noch mehr aufgefallen ist. Aber es ist nicht so, dass sie so fröhlich wären. Oder so gut gelaunt. Es wäre wirklich, dass sie einfach viel lachen, weil sie s miteinander lustig haben.

Und jetzt ist das natürlich es schon wieder Zeit für eine Verabschiedung denn M macht sich in Richtung Flughafen auf, um noch ein paar Tage Tokio zu erleben. Und dann schon wieder nachhause. Vielleicht merke ich erst in dem Moment, unter welchen unterschiedlichen Voraussetzungen wir diese zwei Wochen miteinander herumgefahren sind. Und ich wieder das einzige Publikum meiner ungefilterten Alltagsbeobachtungen. (Nicht, dass das Publikum, dass sich über sie amüsiert hat, jemals eindeutig größer als eins gewesen ist…)

Und am Abend verirre ich mich noch einmal in jene Gegend, in der wir am Beginn unserer Seoulerkundungen von den blinkenden Lichtern so beeindruckt waren. Und ob das nur an jenem Abend war, aber auf jeden Fall ist an jeder Ecke eine Band gestanden, die dort Musik gemacht haben. Zuerst hab ich ein paar K-Pop Bands zugehört und den SängerInnen bei ihren extrem anstrengend aussehenden Tanzroutinen zugeschaut. Da war auch oft ein bisschen Interaktion mit dem Publikum, kam mir vor, dass die vielleicht ebenfalls eingeladen waren, da mitzumachen…? Ich weiß es nicht. D hat uns erzählt gehabt, dass da auch bereits bekannte Bands auftreten und so einerseits ihre Fanbase erweitern, aber es scheint auch einfach irgendwie dazuzugehören. Und bei einigen Bands standen dann auch EuropäerInnen für ein gemeinsames Foto an und natürlich weiß ich s nicht, aber das hat vielleicht schon so gewirkt, als ob die die schon vorher gekannt hätten. Ich weiß ja wirklich nicht, wie das ist, mit der modernen Musik.

An der nächsten Ecke hat ein junger Koreaner ein Gitarrensolo in die Länge gezogen, aber ich bin dann eher in die ruhigere Ecke und hab dann länger einer Chinesin zugehört, die ihr Publikum regelmäßig gebeten hat, doch näher zu kommen, weil sie sonst die Straße versperren und die Autos nicht durch können, respektive es für die ZuhörerInnen gefährlich ist, weil die Autos hinten an ihnen vorbeifahren. Das war aber nett, auch weil sie dann angefangen hat, chinesische Popmusik zu singen und ein zwanzigköpfiges Publikum mitgesungen hat. Das war irgendwie schon was schönes. Und hat mich auch daran erinnert, dass Korea halt doch so ein verhältnismäßig freies Land ist, für die Gegend dort. M und ich waren beide ein bisschen überrascht als ich gelesen habe, dass Korea das Land mit der best etablierten Pressefreiheit in Asien ist. Aber ja, auch wenig überraschend eigentlich, wenn man sich überlegt, welche Länder denn noch so in Asien liegen. Und irgendwie wirkt das unzeitgemäß, dass es da auch um persönliche Freiheiten. Vielleicht einfach um die Freiheit, Lieder zu singen, die man daheim vielleicht nicht singen darf. (Nicht dass ich dafür Evidenz hätte, das war allerdings so ein Gedanke, den ich bei der einen oder anderen Nummer hatte.) Aber immerhin wurden parallel zu meinem Ostasienaufenthalt in Hong Kong Proteste niedergeschlagen und das spielt natürlich schon mit hinein, wenn man versucht, sich ein Bild von der Gegend zu machen.

An meinem letzten Tag treffe ich noch Sunny. Die arbeitet im Hostel und sagt mir in der Früh, wo ich meinen Rucksack lassen kann. Und weil sie aber überraschend gar nicht überdreht ist und insgesamt sympathisch unterhalten wir uns ein bisschen und sie gibt mir noch ein paar Empfehlungen: ein nettes Viertel für Straßenspaziergänge und einen Kaffee, eine aufgeregte Ecke für ein Mittagessen und ein Freizeitareal auf der anderen Seite des Flusses. Auf ausgedehnten Spaziergängen erkundige ich die Hostelumgebung noch ein bisschen gen Westen, wo wir bis dato gar nicht hingekommen sind und bin schnell überrascht, was für eine sympathische Nachbarschaft ich dort entdecke. Die Straßen weitgehend leer und wenig Verkehr, aber auch wenig von den Neonschildern und der ganzen Feierlaune, der wir in der anderen Richtung schnell einmal begegnet sind. Ich komme noch einmal an dem kleinen Fluss vorbei, zu dem man in der Innenstadt einige Stufen hinuntersteigt und damit die laute Stadt ebenfalls schnell hinter sich gelassen hat, zugunsten von Reihern, Enten und anderen SpaziergängerInnen. Ich schau alten Männern im Park beim Schachspielen zu, nur dass es nicht Schach ist, sondern Changgi. Aber das Bild ist ja das gleiche. Und dann wandere ich noch am Südufer des Flusses entlang, wo eine Art Donauinselfeeling herrscht. Sprich: betonierte Ufer und Grünflächen. Auf den Grünflächen sitzen sie zu dutzenden, oft in mitgebrachten Zelten (diesen, die sich von selbst aufklappen) und reden, spielen, essen, trinken.

So steig ich nach meinen letzten Stadtrundgang nochmal hoch in die Küche um mich zu verabschieden und wir haben noch eine nette Unterhaltung über meine Koreaeindrücke. Als ich dann die Stufen hinuntersteige ruft sie mir noch hinterher: “Have fun in the Philippines. Though not as much fun as in Korea!” Und ich denk mir, dass die schon witzig sind, die KoreanerInnen und wahrscheinlich ist das einfach der Grund, warum ich sie so viel lachen seh.