Wenn die Flugzeuge wieder fliegen, dann müssen auch die Arbeitslosen wieder rein in die Maschine. Aber so früh? Nachdem mein letzter Termin entfallen ist, nachdem sich das AMS einfach wortlos nicht bei mir gemeldet hat, wo ich brav und doch aufgeregt mit meinen Argumentationszetteln bei mir am Tisch sitzend auf sie gewartet hab, hab ich eine Nachricht bekommen, die sich schon ein bisschen vorgreifend den trügerischen Namen „Teilnahmeschreiben“ voran gestellt hatte. Im Anhang fand sich ein Dokument, mit dem ich zu einer Informationsveranstaltung geladen wurde. Ich mein, das ist halt die Sprache, die wir da verwenden. Der Anstrich ist dünn und ich weiß auch, dass davon ausgegangen wird, dass ich dort bin.

Nicht all zu bald darauf hat sich dann jemand vom AkademikerInnenzentrum gemeldet und mir gesagt, worum s zirka gehen wird, wann s tatsächlich stattfindet und was ich bitte mitbringen soll. Ich hab mich zusätzlich auch für festes Schuhwerk entschieden, weil ich glaube, dass von mir erwartet wird, dass ich nicht in Flipflops zu meinen AMS Terminen erscheine. Wobei es wohl keinen Unterschied macht, aber ein bisschen diese vorgreifende Unterwürfigkeit, das ist sicherlich ein bisschen ein Thema.

Weil heute war dann dieser Termin und ich hab am Sonntag noch ein Mail geschrieben, dem AMS nämlich, dass ich schön gefunden hätte, wenn wir da tatsächlich eine Besprechung gehabt hätten, weil ich das Angebot nicht irrsinnig zielführend finde. Nein, ich hab was davon gesagt, dass ich das Entfallen des letzten Termins bedaure und denke, wir wären gemeinsam vielleicht eher in der Lage gewesen ein passendes Angebot für mich zu finden. Ich hab da ein bisschen überlegt, wie ich das formuliere, vielleicht zu lange. Zurück habe ich dann bekommen:

sie beziehen die Notstandshilfe, diese Weiterbildung ist speziell für AkademikerInnen. Wenn sie von Alternativen sprechen, sprechen sie aber von Ausbildungen die das AMS nicht im Kursangebot hat.

Die Notstandshilfe besagt, dass jegliche Arbeitsaufnahme zumutbar ist. Ich schicke ihnen einen Termin (telefonisch) zu.

Ich habe vor einigen Wochen eine Frau auf dem Fahrrad überholt. Also, es war nicht nur die eine Frau, es war dahinter noch jemand und dann noch jemand. Und das war da so am Donaukanalufer, der Weg war nicht superbreit, der Boden vielleicht ein bisschen kieselig und wir waren eh auch relativ flott unterwegs. Aber wenn man längere Zeit leicht unter seiner gewünschten Geschwindigkeit in der Kolonne fährt, dann staut sich diese zurückgehaltene Geschwindigkeit an und irgendwann sagt man sich: so. Das Problem war, dass da dann ein Hügel war und dann ist einer hinter dem Hügel aufgetaucht und den Hügel herabgebraust (das war mindestens so ein Flotter, dessen Schuhe in die Pedale klicken) und ich halt plötzlich doch Panik und bisschen abbremsen und bisschen zur Seite fahren und es ist sich alles ausgegangen aber wenn man auf Adrenalin ausrutschen könnte, wär s schiefgegangen. So hab ich von rechts einen entsetzten Ausruf gehört (etwa: „He!“), worauf ich mich kurz und leger entschuldigt hab um dann den Hügel hinauf schnell mein Überholmanöver zu einem Abschluss zu bringen. Jetzt war die Frau, die ich da in meinem misslungenen Versuch, zu meiner Idealgeschwindigkeit zu kommen, zur Seite gedrängt hab, damit aber gar nicht zufrieden und hat weiterhin hinter mir hergeschimpft. Ich kann mich daran erinnern, den Satz „so schlimm war s auch wieder nicht“ hinter mich gerufen zu haben. Weil so schlimm, wie ich da jetzt verbal abuse wegzustecken hatte, hatt ich tatsächlich nicht das Gefühl, dass es gewesen ist. As luck would have it hat sie an der nächsten Ampel zu mir aufgeschlossen gehabt. Was einerseits das ganze Theater – nämlich insbesondere das Überholen an sich – besinnfreit hat, aber andererseits auch ihr die Möglichkeit gegeben hat, ihren Ärger rauszulassen. So hat sie s nämlich selbst bezeichnet, nachdem sie mir unter anderem vorgeworfen hat, dass ich im Auto meinen Führerschein los wäre und solche Aktionen FahrradfahrerInnen zu dem schlechten Ruf führten, den wir in vielen österreichischen Augen nun einmal haben. Und ich konnte immerhin sagen, dass es mir leid täte, dass ich natürlich nicht zum Überholen angesetzt hätte, hätte ich gesehen, dass da einer kommt. Dass ich so viel jünger als sie wohl nicht sei, das hab ich nicht gesagt. Weil sie angedeutet hat, dass sie altersbedingt unter einem Sturz mehr gelitten hätte als ich… aber darum geht s jetzt gar nicht, hab ich mir gedacht, es brauche jetzt noch eine gewisse Ernsthaftigkeit, damit wir das abschließen können. Weil dann war s tatsächlich auch schon irgendwie gut. Sie hat ihrem Ärger Platz gemacht, ich bin aus meiner Defensive raus und habe den Platz gehabt, mich zu entschuldigen. Und wir sind beide ein wenig aus unserem Schreck rausgekommen. „Gut, dass wir das noch besprochen haben“ und ich hab s gemeint.

Jetzt also meiner AMS Beraterin schreiben, dass ich mich ärger, wenn ich so an den Rand gedrängt werde von ihrer legalistischen Argumentation. „Argumentation“. Ich mein, ich weiß schon, dass die das nicht als ein Feedback auffassen, als eine Unterstützung ihrer Arbeit, wenn ich anbiete mit ihnen darüber zu reden, was ich glaube, was für mich sinnvoll ist. Aber ich muss darüber nicht froh sein. Und irgendwo hab ich das Gefühl, da unprovoziert angeschnauzt worden zu sein. Das steckt da schon ein bisschen in meiner Formulierung mit drin, aber ich halte das für nicht-notwendig. Aber ich bin nun einmal auf der high road aufgewachsen und so hab ich dann eher damit zu tun gehabt, die Entschuldigungen wieder aus meiner Antwort zu löschen. Weil irgendwo hab ich da ein Bedürfnis, so zu bückeln, gegenüber jemandem in so einer Autoritätsrolle. Scheinbaren Autoritätsrolle. Aber da scheint noch so viel Willkür drin zu sein, dass man lieber vorsichtig ist. Sich anschnauzen lässt, aber nicht zurückschnauzt. Aber wo die Magengeschwüre herkommen ist ja vielleicht gar nicht so wichtig.

Bin ich vor ein ein, zwei Wochen die Mariahilferstraße hochgefahren und es ist nur ein Moment gewesen, wo ich mit den Radfahreraugen ein Polizeiauto seh und gleich mal bisschen abbremse. Unauffällig. Aber die Damen und Herren waren eh damit beschäftigt, einen jungen Mann zu beamtshandeln, zu fünft, sechst werden sie dabei schon gewesen sein. Ich weiß nicht, was die Situation war, aber da stand einer, bisschen Latino, bisschen Balkan, wenig bedrohlich, nicht offensichtlich berauscht. Aber im Halbkreis umzingelt. Was weiß man schon. Es war glücklicherweise drumrum auch noch genug los,quasi Zeugen. Nicht dass da vielleicht plötzlich jemand ungünstig umfällt und sich was tut, womöglich noch im Widerstand gegen die Staatsgewalt. Es kam mir jedenfalls unverhältnismäßig vor, das sicher. Und unverhältnismäßig war auch, dass, wie ich eben vorbeifahre, einer der Beamten, der nicht Teil der Umzingelung war, sondern leger an der Autotür lehnend die Übersicht behalten hatte, dass der auf irgendeine Bemerkung des Beamtshandelten aus seinen sieben Meter Entfernung ruft: „das ist eben nicht so und so!“. Ja, ich mein, er wird das etwas konkreter gesagt haben, aber es war auf jeden Fall so was in der Art. Aber eben etwas belehrendes. Etwas konträres. Und vor allem etwas aggressives aus einer Position der Unberührbarkeit, die keine direkte Antwort zugelassen hat. Ich hab das als ganz ungut wahrgenommen.

Dabei hat der Florian Klenk grad erst wieder so menschlich über die Polizei berichtet, was gute Texte gewesen sind und gewissermaßen Hoffnung machen, weil schon eine Selbstreflektion durchscheint, zumindest in so Einzelkommentaren von Freiwilligen, die anonym bleiben wollen. Über die Verletzlichkeit und die Angst und den Mut und den Ekel und den Wunsch nach Anerkennung. Wo schon klar gesagt wird, wie viel Arbeit der Polizei eigentlich Sozialarbeit ist. Ich mein, die sehen das nicht unbedingt so, dass sie durch gute Sozialarbeit entlastet werden würden, das nicht. Aber dass es ein Problem ist. Aber die Polizei arbeitet halt mit Gewalt, das ist einfach ihr Ding, das ist ja auch gut so. Man muss halt schauen, was für Aufgaben können sich mit Gewalt lösen und welche sind vielleicht anders nachhaltiger zu bearbeiten. Und vielleicht müssen wir die Ordnung überdenken, die wir insgesamt, mit welchen Mitteln auch immer, schützen wollen. Aber ich hab mich schon in der Volksschule nicht getraut mitzusingen, wenn der Rest der Klasse gegrölt hat, ob das nicht die Polizei sei, ob da nicht ein Depp darunter sei. Im besten Fall würde ich sagen, ich hab mich halt schon als subversiv empfunden und Polizei auch damals nicht auf meiner Seite gesehen. Aber das ist ein schwieriges Argument für jemanden mit meinem ethno-sozio-gender-ökonomischen Hintergrund und ich hab mich einfach vor der Autorität gefürchtet, wollte sie einfach nicht provozieren, diese unberechenbare, nur schlecht verbeamteten Gewalt.

Im AkademikerInnenzentrum hat uns dann ein Herr einen Vortrag gehalten darüber, was wir alles falsch machen beim Bewerben. Er hat einen wirklich anstrengenden Lehrerschmäh gehabt, der zumindest den einen vorne links regelmäßig zum Lachen gebracht hat, also vielleicht halb so schlimm. Aber wenn man bedenkt, dass ich so zirka in der Mitte war, so altersbedingt (gesessen bin ich hinten links), dann ließe sich argumentieren, dass das ein unpassender Humor sei. Und es ist echt so, dass ich jetzt schon viel nachgedacht hab, zumindest ein Beispiel nennen zu können, aber es ist einfach nichts mehr davon da. Er hat gefragt, was unser wichtigstes Werkzeug wäre… nein, das war was anderes. Da wollte er „Lebenslauf“ hören. Aber es kann ja auch in einem anderen Moment was anderes mit der gleichen Frage gemeint sein. Er wollte sagen, dass wir nach einem guten Vorstellungsgespräch, bei dem wir aber abgelehnt worden sind, dass wir mal anrufen sollen und fragen wie s geht oder ich weiß nicht. Über den Inhalt hat er nicht geredet. Aber er hat, weil er s nicht einfach so sagen wollte, sein Telefon genommen und gefragt, was denn die primäre Funktion davon sei. Nämlich nicht das Wischen und das Spielen.

Na gut, ich weiß nicht, ich kann das offensichtlich nicht wiedergeben. Er hat das wie einen Witz ausschauen lassen.

Aber ja, das andere waren diese Fragen. Und das ist mir dann irgendwann aufgefallen und ab dann sehr stark aufgefallen, dass alle seine Fragen auf Ein-Wort-Antworten hinausgelaufen sind. Da hab ich mir auch gedacht, das ist eine Technik, die so tut, mit der man so tut, als würde man das Plenum mit einbeziehen. Aber man kriegt eh keine Antworten, weil die Antworten so banal und einsilbig sind und – da kann er noch so viel behaupten, dass wir keine Note dafür kriegen – es ist eine Art, Fragen zu stellen, die im echten Leben nicht vorkommt, solange wir die Schule aus dem echten Leben herausnehmen. Die sich jedenfalls in erster Linie als Kontrolle anfühlt, ob die Leute noch aufpassen. Und da kann er noch so viele Jahre Erfahrung in der Erwachsenenbildung nennen, das ist keine Erwachsenendidaktik.

Das Hauptproblem ist vielleicht, dass man eine Fortbildung für AkademikerInnen anbietet. Das kommt mir irgendwie paradox vor, dass man für die – mit Verlaub – spezialisiertesten ArbeitnehmerInnengruppe eine Auswahl von fünf Weiterbildungen anbietet. Dass es da einen Gedanken gibt, der sagt, Menschen, die zumindest sechzehn Jahre lang in Ausbildungseinrichtungen gewesen sind, die haben dadurch eine gemeinsame Basis, dass decken wir mit fünf Kursen ab, bei denen sie zertifiziert werden, was zu managen. Und das mit der Spezialisierung ist da rein quantitativ. Ich würde auch kein Curriculum für quer durch die Bank Lehrabgeschlossene erstellen müssen wollen, von dem alle was haben.

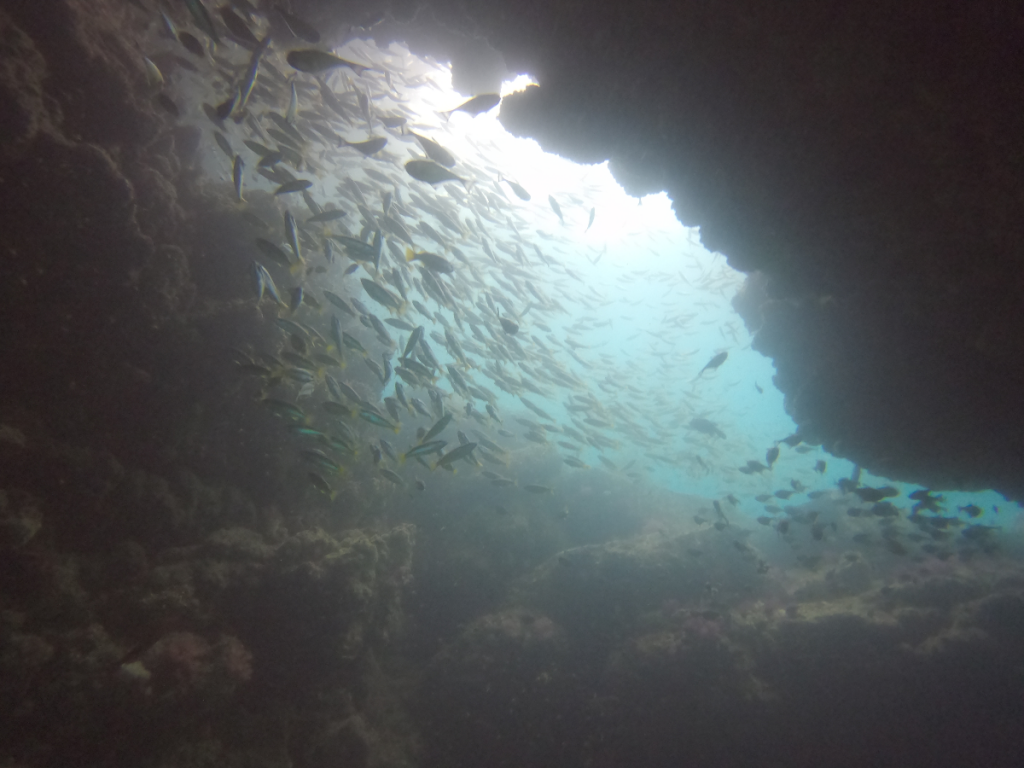

Anyway. Es war letzten Endes ganz interessant und vor allem Am – das gebe ich vielleicht am widerwilligsten zu – hat mich einfach das um halb sieben aufstehen echt energetisiert. Aufstehen und quasi gleich echt aufstehen. Und duschen und aus dem Haus. Und dreißig Minuten später die morgendliche Donau kreuzen. Ich mein: will ich nicht jeden Tag haben. Aber so für zwischendurch und einmal spüren, wie das ist, mit einem Sinn in den Tag zu gehen – auch wenn s nicht meiner ist. Aber wenn ich schon in der Gegend bin, bin ich dann noch ein bisschen auf der Donauinsel auf und ab gefahren, das war schön, am Vormittag ist endlich alles so leer, wie ich mir das wünsche. Und dann über das Kraftwerk und wieder hoch. Da bin ich dann auf einen Espresso in ein so ein generisches Flussuferlokal gegangen. Das war vielleicht schön! Die Rattansessel und die bisschen gleichgültige elektronische Musik. Und ich sitz drin mit meinem elektrischen Buch und einem Kaffee der noch dazu ganz gut war. Mir kam vor, dass das wirklich die globale Eichnull ist, was so Caférestaurantsinnendesign betrifft und ich hab mich da auch ein bisschen drin verloren. Es hätte genausogut Indonesien oder Neuseeland sein können, Tahiti, Japan, Georgien: Rattanstühle und elektronische Musik. Und der Blick auf s Wasser. Und Jugendliche, die nicht wirklich hier sein wollen, aber es ist nun einmal ihr Job. Herrlich. Ich hab dann wirklich bei den Wiener Tauchschulen nachgeschaut, mal wieder, was die so anbieten, ob da nicht was war, da war doch was. Richtiggehend, wie gesagt, energetisiert, so ein mit Sinn und Ziel aufstehen. Aber es ginge auch ohne einen Typen, der mir erklärt, dass ich mitunter schneller in Sankt Pölten bin und überhaupt, Betreuungspflichten sind der einzige Grund, warum man nicht volle reinhackeln müsste. Ich denk dann lieber an Segelboote, Eistauchen und am Ufer im Schatten sitzen. Muss ja auch wer machen.