Von Osaka nach Kyoto ist es wirklich kaum eine Zugfahrt. Das ist wirklich mehr eine Art S-Bahn als eine ordentliche Eisenbahn. Eine Frau bietet mir einen Stehplatz in der Ecke an und obwohl ich in der Mitte des Stehplatzbereichs mit meinem Rucksack zwischen den Knien hin- und herschwanke, sagt der Reflex zuerst einmal sagt, dass das schon passe, vielen Dank. Aber mithilfe schierer Willenskraft korrigiere ich mich und steh dann dankbar in der Ecke. Man sieht: nicht mal einen Sitzplatz hab ich, aber nicht einmal einen Sitzplatz brauch ich. Und aus dem Fenster raus ist da auch nicht viel Landschaft zu sehen, da sind Häuser und Straßen und vielleicht einmal eine Wiese. Da bekomme ich ein hübsches Gefühl für Mega-City, die verschmolzenen Großstädte der nahen Zukunft, die den Hintergrund für Cyberpunkgeschichten darstellen. Wo Menschen ihre Sinne und Fähigkeiten mithilfe elektronischer Implantate verändern und erweitern, wo jeder Widerstand gegen die von global agierenden Riesenunternehmen gestaltete Lebenswelt von ebendiesen mit militärischer Gewalt skrupellos niedergeschlagen wird. Es ist nicht nur die Geografie, die diese Fantasie weniger abstrahiert erscheinen lässt, als durch doppelverglaste Fenster auf alte europäische Straßen blickend.

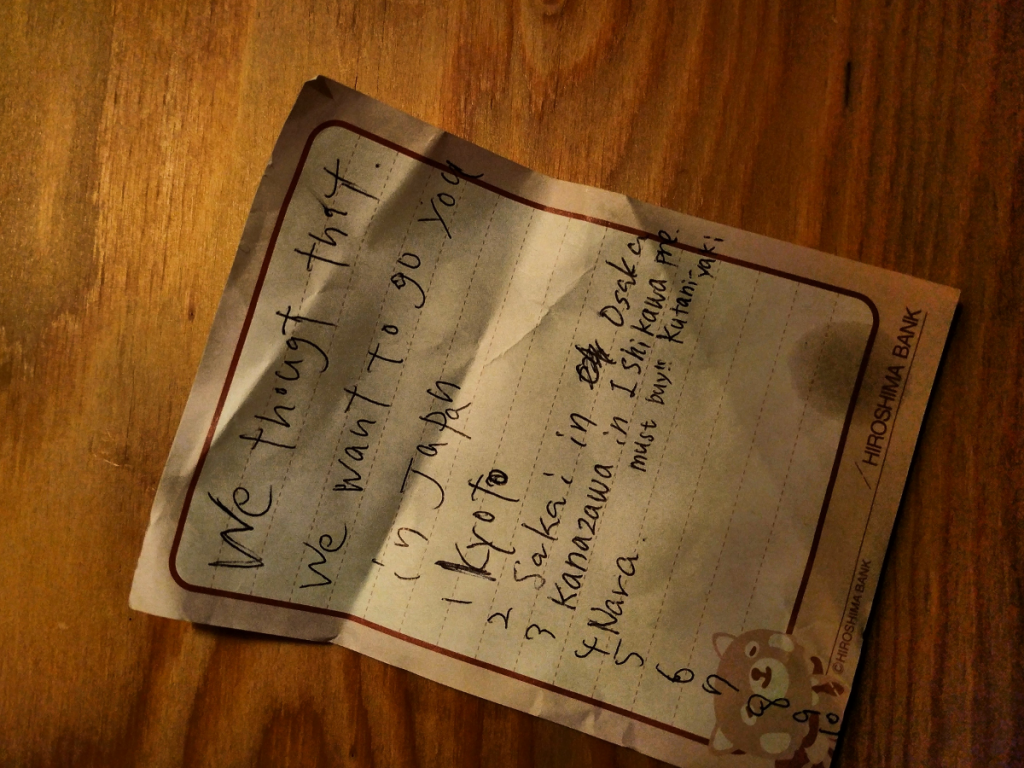

Während vor meinen Augen also die eine Stadt in die nächste greift, denke ich daran, dass ich tatsächlich kaum etwas von Osaka gesehen habe. Abgesehen von meinem ersten Spaziergang, habe ich eigentlich kaum etwas von der Stadt zu Gesicht bekommen. Vielleicht ist das der Moment, wo mir gerade alles ein bisschen zu schnell wird für die nächsten Tage. Vielleicht ist es auch nur oder vor allem, dass ich wieder einmal jemanden vermisse, wieder einmal eine konkrete Person vermisse, nicht nur die Sehnsucht, die abstrakte Leerstelle eines fehlenden Gegenübers gefüllt zu bekommen. So wie ich das Gefühl habe, dass Osaka an mir ein wenig vorbeigezogen sei, erscheinen mir in Kyoto jetzt meine Eindrücke ebenfalls gedämpft, als durch einen sanften aber dämmenden Schleier.

Und ungeduldig bin ich auch: Auf dem Weg zu meinem Hostel biege ich von der großen Straße ab, weil mir zu viel los ist und hoffe, über eine der Seitenstraßen schneller und ungestörter zu meinem Hostel zu kommen. Vielleicht auch ohne auf dem Weg den Unmengen von TouristInnen ausweichen zu müssen, die sich langsam die Straße entlangschieben. Pech gehabt, weil die Parallelstraße führt quer durch den Markt und wenn der TouristInnenstrom zuvor nur am Mäandern war, gerate ich hier in die reinste Moorlandschaft. Nicht zuletzt ist es auch der schwere graue Rucksack, der meine Agilität hemmt und mich am eleganten Durchgleiten hindert. Sorry, sorry, argh, fuck it… Aber natürlich ist das nur ein kleiner Einblick in meinen inneren Monolog und wird nicht Teil der aufgeregten Geräuschkulisse, so bin ich auch wieder nicht, dass ich mich mit so einer Sprache öffentlich erwischen lasse. Aber so bin ich immerhin, dass ich mich an TouristInnen vorbeidränge, die getrocknete Fische und eingelegtes Gemüse bewundern, und dabei vielleicht auch einmal vergessen, dass was für sie ein Stehplatz für ein kulturell-kulinarisches Schauspiel geworden ist, für andere immer noch die kürzeste Route von A nach B darstellt. Sorry, sorry, grmblrgh, beiße ich mir inmitten des lokalen Naschmarktäquivalents auf die Zunge und lasse mich von der stockenden Flut tragen: eine Querstraße, eine zweite…

Ohne Rucksack ist alles schon viel leichter und ich mach einen kleinen Spaziergang durch das abendliche Kyoto. Ich kreuze ein fröhlich bevölkertes Flussufer, wo die Menschen im Grünen sitzen und den erfrischend flott vorbeiziehenden Fluss Kamo beobachten. Immer wieder diese einfach gelungenere Integration von Flüssen in die Stadtlandschaft. Wie auch in den Gärten das Wasser eine wichtigere Rolle spielt. Bei uns versteckt man den Wienfluss unter dem Naschmarkt, hier gibt man diversen Nebenflüssen Platz die ganze Stadt zu umarmen. Es wirkt so besonders auf mich, dass ich nach Erklärungsansätzen suche: Ob damit einst ein fehlendes unterirdisches Kanalisationsnetz kompensiert wurde? Auch als Transportwege sind so Kanäle natürlich (!) praktisch. Weiter geht s durch die vergleichsweise leeren Tempellandschaften und verlassene Parks. Ab und zu zieht eine Reisegruppe an mir vorbei, aber sonst kommt es mir vor, als hätte ich in einer halben Stunde Spaziergang die ganze Stadt bereits hinter mir gelassen.

Auf dem Weg zurück zum Hostel lauf ich durch Gion. In vielen japanischen Städten gibt s so einen Bezirk, wo man sagt, da sind oder da waren oder da kann man einen Blick auf eine Geisha werfen, mit etwas Glück höre man aus einer kleinen Gasse eine auf ihrem Shamisen üben. Aber wohl nicht um zehn in der Nacht. Und macht nicht schon das Wort Geisha einen seltsamen Eindruck? Ich werd mit dieser westlichen Miskonzeption nicht aufräumen, aber schau einer an, es gibt durchaus eine formalisierte Prostitutionstradition in Japan und schau einer an, wenn man so eine Oiran im traditionellen Outfit neben eine Geisha im vollen Getakel stellt, dann müsse man sich schon gut auskennen, dass man die eine von der anderen zu unterscheiden weiß. Und wenn man eine Gruppe pubertierender JapanerInnen an einen Kebabstand stellt, dann kommen die vielleicht vor lauter Ayran aus dem Kudern gar nicht mehr heraus.

Tags darauf hab ich möglicherweise eine Geisha auf einer Brücke stehen sehen. Aber ich hab sie nicht gefragt, meine Annahme basiert darauf, dass sie extrem unpraktische Schuhe angehabt hat, auf denen sie dem Himmel ein gutes Stück näher war. Und wen, wenn nicht einer Praktikantin althergebrachter Künste würde man derartige Schuhe verpassen. (Wieder einmal vermischen sich Moderne und Tradition in der japanischen Praxis aufs Ununterscheidbare.) Sonst hab ich mir für Kyoto noch einmal eine Handvoll Sehenswürdigkeiten aus dem Reiseführer in meinen digitalen Stadtplan geschrieben. Das ist ganz hilfreich, wenn man wo steht und sich denkt, wohin jetzt und dann schlag ich mein Telefon auf und klick mich durch die Blasen, die in meiner unmittelbaren Umgebung aus der Gegend ragen. Oder ich geh einfach noch ein bisschen eine Straße entlang. Es ist ja ganz hübsch, ein bisschen verloren zu gehen, wenn man s nicht eilig hat. Und dafür sind japanische Städte dann auch schon wieder mehr geeignet als anderswo, insbesondere in der Nacht in einer unbekannten Gegend, wo man vielleicht anderswo hinter einer Ecke eine Übeltäterin oder einen Grobian befürchten würde. Aber nicht hier. Hier fallen zwischen zehn und halb zwölf nur betrunkene Angestellte aus den Bierschuppen, die sich bis zum nächsten Tag wieder folgsame Untergebenheit annüchtern müssen.

Am nächsten Morgen stelle ich mehr mir als mich einer der größeren Herausforderungen, indem ich einen Abstecher ins Mangamuseum mache. Es ist ja so: Manga. Was soll denn das überhaupt sein. Und tatsächlich lerne ich schnell einmal, dass es auch gar keine besondere Definition gibt, so sehr ich mich nach einem Satz sehne, der mir sagt: so und so der Strich, so muss der Stift sein und überhaupt, dieses und jenes. Aber das ist es nicht. Die Einleitung sagt mir, dass man, wenn man will, die Geschichte von Mangas auch in der Höhlenmalerei zu finden im Stande wäre. In japanischen Höhlen versteht sich. So bekomme ich zu verstehen, dass sich Manga am ehesten über die Herkunft auf den Punkt bringen lässt. Und natürlich hat sich da ein Stil entwickelt und eine eigene Formsprache, die Mangas zu eigen ist, die sich teilweise aus der Not erklären lässt, wie so vieles in so vielen Künsten, dass man dem finanziellen Notstand entsprechend irgendwo reduzieren musste. Am deutlichsten ist mir das aus den Anime in Erinnerung, wo sie beispielsweise nur einen Bruchteil der Bilder pro Sekunde verwendet haben, als zeitgleich in westlichen Zeichentrickfilmen Usus war, woraus ein bisschen holprige Bewegungen entstanden sind, die mittlerweile einfach Teil der Technik sind. Ebenso dass es diese seltsamen Momente gibt, wo Figuren einige Sekunden in einer energiegeladenen Haltung eingefroren sind, bevor sie die Bewegung durchziehen.

Parallel zur Geschichte der Mangas waren auch die Lebensabschnitte der JapanerInnen dargestellt, also Vorschul- und Schuleintritt, Wahlrecht, Universität. Aber das ist dann weitergegangen mit Berufseintritt, Heiratsalter, erstes Kind… Zugegeben, es waren dann ab Beginn des dritten Lebensjahrzehnts vermehrt deskriptive Maßzahlen, aber das ganze hat immer noch sehr präskriptiv gewirkt: Hier ist das Leben der JapanerInnen, von der Geburt bis zum Tod, ein jeder Lebensabschnitt zum Abhakerln. Der Sinn lag darin, zu zeigen, dass es homogene Zielgruppen gibt, auf die einzelne Mangas sehr stark zugeschnitten sind. Wie sehr da Abweichungen passieren, wie sehr sechzehnjährige Frauen zu den Mangas greifen, die dezidiert für achtjährige Burschen geschrieben sind oder mittelalterliche Männer Comics konsumieren, deren AutorIn damit auf zehnjährige Mädchen gezielt hat, das würde mich schon interessieren. Tatsache ist, dass das Museum voller Menschen aller Altersgruppen war, die auf den Bänken gesessen, am Boden gelegen und mitten im Raum gestanden sind, während sie in ihre Mangas vertieft waren. Das Museum ist wirklich mehr eine Bibliothek, in der zehntausende Mangas zur Entnahme stehen. Wobei die Abteilung für fremdsprachige – nämlich: übersetzte – Mangas zwar klein ist, aber selbst da würde sich eine Jahreskarte wohl auszahlen. Aber das war wirklich schön anzusehen, wie sie da alle gesessen sind, auf Sprechblasen und Bewegungslinien konzentriert. Die Diskussion wie sehr Comics einen schädlichen Einfluss auf die Entwicklung der Jugend haben, wie sehr Comics Teil einer breiten kulturellen Identität sein sollen, hat Japan wohl bereits hinter sich und die Entscheidung ist ziemlich eindeutig ausgefallen. Eines der schönsten Bilder, das mir aus dem Museum in Erinnerung ist, ist ein großer, beplüschter und beteppichbodenter Raum, in dem selbst die Kinder bis auf einzelne Ausnahmen den Fernseher in der Ecke zugunsten ihrer Comics ignoriert haben.

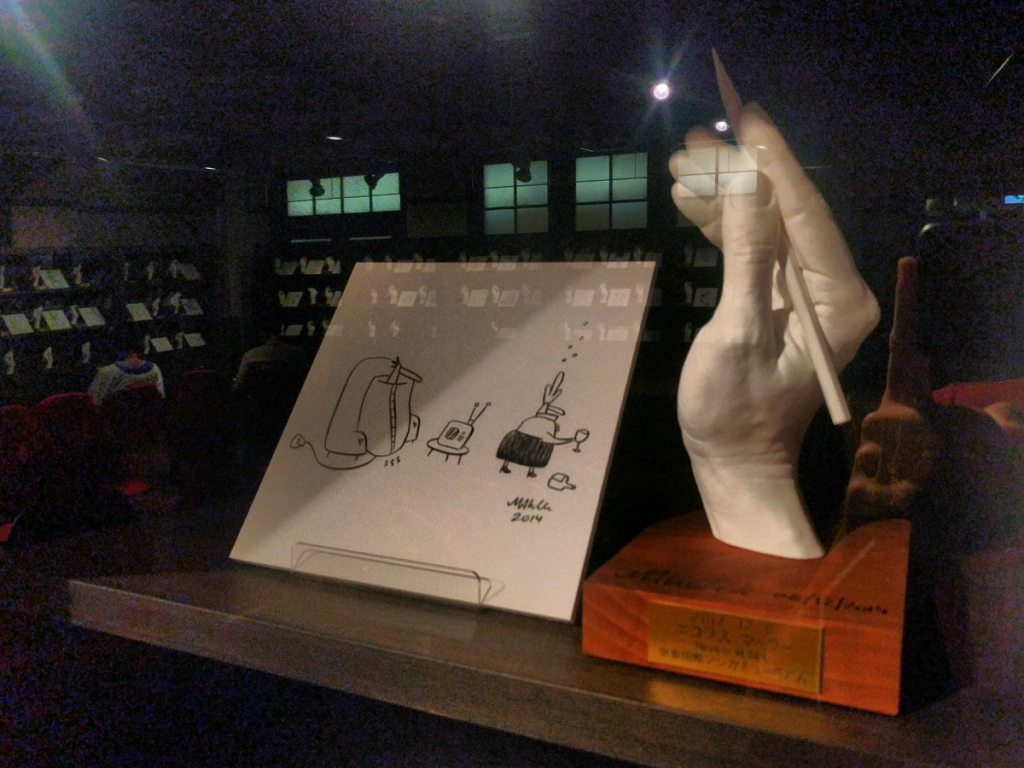

Neben einigen Jahrzehnten Mangageschichte und den Comics selbst, hab ich noch einen Raum gefunden, in dem Abgüsse der Hände von KünstlerInnen ausgestellt, die dem Museum einmal einen Besuch abgestattet hatten. Das war schon nochmal zwanzig Minuten wert. Einerseits einfach, weil da so viele unterschiedliche Handhaltungen zu sehen waren, mit denen sie ihren Bleistift gehalten haben. Einzelne Ausnahmen haben offenbar auf einen Pinsel oder – wer lustiges – einen Radiergummi beharrt. Aber auch interessant, weil ich da dem Mahler seine Hand gefunden hab. Der hat meine eben erst gefundene Sicherheit in Manga-ist-Comic-aus-Japan gleich mal wieder ins Wackeln gebracht. Zugegeben, es gab für die Nicht-JapanerInnen einen eigenen, spärlich gefüllten Schrank, neben dem Dutzend Vitrinen, in denen eine offenbare Berühmtheit der nächsten die Hand reicht. Wahrscheinlich bedeutet der Begriff in Japan einfach etwas anderes, als das, was sich die weltweite Popkulturgemeinschaft als Manga angeeignet hat.

Na und dann bin ich halt nochmal durch die Stadt gelaufen und dabei – Überrschung – in einem Tempel gelandet. Oder in einem Garten. Oder einem Teehaus. Es war auf jeden Fall eine sehr gemütliche, ästhetisch ansprechende Umgebung. Schlagartig die Aufregung der Straßen hinter mir gelassen… und das ist eigentlich übertrieben. Kyoto ist an der einen oder anderen Ecke sehr dicht mit Tourismus und meine Seitenstraßenidee hätte in vielen anderen Seitenstraßen tadellos funktioniert, weil man schnell einmal ein bisschen Ruhe bekommen hat, wenn man die Pfade zwischen den zentralen TouristInnenattraktionen verlassen hat. Das ist ja schon eine Überraschung manchmal, dass man die „falsche“ Abzweigung nimmt und aus dem Einkaufszentrumstrubel plötzlich auf einer leeren Wiese steht, umgeben von Bäumen, über die sich Tempelgiebel strecken. Aber der Shōren-in Monzeki (so hieß nämlich der aktuelle Tempel) hat schon eine besondere Ruhe ausgestrahlt. So, dass Leute automatisch geflüstert haben, wenn sie überhaupt miteinander geredet haben. Und selbst die Bauarbeiter, die in einem der Schreine am renovieren waren, schienen ihre Hämmer und Stichsägen mit Schalldämpfern ausgestattet haben.

Da sitzt man auf diesen schönen Matten und schaut durch eine Tür durch eine Tür auf den Garten. Der Wind durchs Laub, daneben plätschert ein Wasserfall. Das haben die schon gut gemacht, die Natur zu inszenieren. Der Obermönch, der über den Tempel bestimmt hat, war traditionell Teil der kaiserlichen Familie. Was auch lustig ist irgendwo, weil bei uns die Karriere in der Religion tatsächlich eher als ein Ausstieg aus dem Weltlichen zu betrachten wäre, aber die Verbindung zwischen Religion und Politik ist naturgemäß etwas enger in einer Gesellschaft, in der sich das Staatsoberhaupt über die göttliche Gnade definiert und seine Familie bis in ihre göttliche Verwandtschaft zurückverfolgen. Da besetzt man die hübschesten Tempel wohl auch mit Brüdern und Onkeln.

Eine zweite Tempelanlage hab ich mir noch gegeben, Fushimi Inari-taisha, eigentlich eine Anlage von Schreinen, an denen Inari verehrt wird, die ein kami ist, wie ich lese: eine übernatürliche Kraft, in der sich irgendwelche Konzepte im entferntesten Sinne des Wortes: manifestieren. Und Inari vertritt Reis, Sake, Tee und allgemeiner Fruchtbarkeit, aber auch Produktion und wirtschaftlichen Erfolg. Deshalb ist der Schrein wohl auch in vergangenen Jahrhunderten stets gut besucht gewesen. Dank der Tradition, sein Gebet in Form einer torii Schenkung darzubieten, stehen heute hunderte rote Tore, eines an das nächste gereiht auf dem Gelände. Was wiederum schicke Instagram-Bilder ermöglicht. Wer weiß, wie sowas dann auf wirtschaftlichen Erfolg oder gar Fruchtbarkeit zurückwirkt. Andererseits wird Inari oft durch ihre weißen Füchse vertreten, die als ihre BotInnen agieren. Und, wenn ich das richtig verstanden habe, denen werden keine Schreine gebaut sondern einfach der Wald stehengelassen, über den sie quasi kontaktierbar sind. Und deshalb steht dann auch viel Natur um den Schrein herum. Ist auch nett, wenngleich sich das wiederum in Insektenbissen auf dem Knie manifestiert.

Aber dann war ich auch schon wieder weg aus Kyoto und auf dem Weg nach Kanazawa. Das ist an der Westküste Honshus, am Scheitelpunkt der Innenkurve. Eine exklusive Exkursion, zu der mich meine Udonbekanntschaften motiviert haben. Mein erster Eindruck, als ich abends aus dem Bahnhof steige, ist geprägt von meiner Idee, dass es sich um eine kleine Stadt handle. Einfach, weil sie in meinem schicken Reiseführer nicht vorkommt (aber der lässt viel aus) und ich deshalb noch nie was davon gehört habe. Und erstens leben auch hier über vierhundertausend JapanerInnen und sogar etwas mehr als in Nagasaki und zweitens stimmt nicht einmal die vermeintliche absolute Unbekanntheit. Kurz darauf, bei der wiederholten Lektüre des Haus der schlafenden Schönen, stoße ich auf eine Erwähnung Kanazawas, die ich heute, wie schon vor Jahren unbemerkt überlesen hätte, wäre ich nicht diese eineinhalb Tage durch seine Straßen gelaufen.

Die breite Straßen querend, die mich gleich einmal an der Kleinstadt zweifeln lässt, finde ich flott zu meiner Jugendherberge, die mehr meinem Bild einer Jugendherberge entspricht, als die meisten anderen die ich in Japan zu sehen bekommen hab. Die Zimmer sind dann eh wieder die üblichen Holzverschläge, die mit Strom und Licht und etwas zu wenig frischer Luft ausgestattet sind, aber in den Gängen sind Postkarten aus aller Welt, Köffer und Landkarten an die Wände genagelt und hier und dort gemahnt uns ein Spruch daran, wie sehr eine Reise unsere Leben bereichert, wie froh das Bekanntschaftenschließen macht. Wenn da bloß nicht wieder die österreichische Familie gewesen wäre, deren Unterhaltungen mich wieder einmal an den eigenen Kräften zweifeln lassen, ob ich mich den Ketten der Heimat widersetzen werde können, die mich in den ungeliebten Sumpf alter Gewohnheiten zu ziehen drohen. Einen Trost bietet die Erfahrung, dass das Abenteuer Abenteuer bleibt, egal ob man sich der âventiure willen in die Welt geschmissen haben oder ob man den engen Wänden der eigenen vier entkommen wollten.

Ich bin einige Stunden mit Haushalten beschäftigt (Wäsche gewaschen, Erinnerungen aufgezeichnet), als es plötzlich elf Uhr ist und ich dem Hunger nachgebe, der mich noch einmal aus dem Haus und in Richtung Zentrum lockt. Hinter der Tür des von mir angestrebten Izakayalokals ist gerade eine private Feier im Gang und ich stehe einen Moment einer Gruppe JapanerInnen gegenüber, die Biergläser und Musikinstrumente in den Händen halten, bis sich die Gastgeberin mir mit einem closed zuwendet und ich mich entschuldigend rückwärts aus der Tür schiebe. Gegenüber finde ich noch einen Platz in einer Ramenhandlung. Die zwei anderen Gäste haben offensichtlich ebenfalls bereits die eine oder andere Stunde gefeiert und stolpern bald nach meiner Ankuft aus dem Beisl. Ich schlürfe meine Ramen während die EigentümerInnen bereits die Küche putzen, also noch einmal schneller als es ja sonst oft einmal schon die Mode ist. Trotzdem schaffen es die zwei irgendwie, dass ich das Gefühl habe, ich hätte mir wirklich etwas mehr Zeit lassen können, als ich mich einige Minuten später in die Richtung der Tür hieve, mein neugewonnenes Völlegfühl im Schlepptau.

Um halb drei erwache ich aus einem Albtraum. Ich war ein Kind und seine Eltern, als die ich eben dabei war, ein halbes Bett glatt zu streichen, in dem ich als Kind scheinbar zuvor jemanden im Schlaf erschlagen hatte. Als Kind war ich zunächst nur ein Körper ohne Gliedmaßen, aber ich schien vor kurzem einen Cyborgkörper erhalten haben, spezifischerweise war ich in die Lage versetzt, mithilfe von Kraftfeldern meine Umgebung zu manipulieren. Jedenfalls war das Kind diese Ohnmacht gewohnt und hatte die unerhörten Kräfte des künstlichen Körpers bei weitem nicht unter Kontrolle: Die mithilfe der Maschine nun in die Realität wirkenden Bewegungen meiner Phantomgliedmaßen äußerten sich als weitläufige Gewaltausbrüche. Als Eltern stand ich dem aber ebenfalls hilflos gegenüber, dem Kind die Freiheit der eigenen Mobilität zu nehmen und weiterhin in der Unbeweglichkeit einzusperren, erschien uns nicht als Option. Letztlich bin ich aber aufgewacht, weil das Gefühl der Leere zwischen den Eltern so erschreckend war, die über die furchtbaren Erfahrungen des gemeinsamen Kinds jeweils in die eigene Entfremdung gerutscht sind.

Immerhin ein kreativer Alptraum und auch der psychologische Horror eigentlich ganz interessant, der sich da gesponnen hat. Trotzdem lieber keine Ramen mehr spät in der Nacht.

Am nächsten Morgen mach ich mich zu meinem Spaziergang auf. Kanazawa ist immerhin klein genug, dass ich keine Ewigkeiten unterwegs bin, bis ich vor der ersten Attraktion stehe, die ich mir auserkoren habe: der ehemaligen Wohnung eines Samurai. Wieder einmal stehe ich barfuß auf Tatamimatten und schaue an einer papiernernen Schiebetür vorbei in einen Garten. Diesmal gibt s aber eine Audiotour, die mir aus versteckten Lautsprechern etwas über die Samuraifamilie erzählt, wenn man s eine Tour nennen kann, die sich auf ein Zimmer beschränkt. Und „Samuraifamilie“ ist eher eine Väter-Söhne Geschichte, auch wenn die Vorstellung einer traditionellen Vater-Mutter-Tochter-Sohn Familie in Samurairüstungen ein herziges Bild abgibt. Der Garten ist besonders, weil auf Wasser verzichtet wurde. Dafür bleibe ich ein-, zweimal nur knapp vor einem Spinnennetz stehen, das sich über den Weg spannt. Spinnen eben durchaus positiv besetzt, bisschen Glücksbringer. Oder aber, das Samuraihaus ist nicht so gut besucht, wie man meinen möchte.

Als nächstes schlendere ich gleich einmal wieder durch einen Park, in dem alle paar Meter eine Bronzestatue steht. Keine Buddhas sondern Mädchen und Frauen, nur ab und zu ein männlicher Körper. Vielleicht ist es ein falscher Eindruck, aber mir kommt vor, dass die nackt abgebildeten öfter europäische Gesichtszüge aufweisen, während die mit asiatischen Gesichtern tendenziell angezogen sind. Ich bin auf dem Weg zu einem Museum, das an das Leben Daisetsu Teitaro Suzukis erinnert. Das war wohl ein japanischer Theologe… Philosoph? Auf jeden Fall wohl ein Lehrer und Autor, der dazu beigetragen hat, Zen Buddhismus einem westlichen Publikum zugänglich zu machen. Ein hübsches Museum, das nur ein bisschen ein Museum ist. Und – ganz offensichtlich Tag der Audioguides – ein guter Audioguide, der mir Schritt für Schritt Details ins Ohr flüstert: Der Baum, den du hier durch das Fenster siehst, ist um die zweihunderfünfzig Jahre alt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ein junger Daisetsu an einem warmen Sommertag durch seine Äste geklettert ist… Im einzigen Ausstellungsraum verweist die Stimme in meinem Ohr dann jedoch auf die schriftlichen Erklärungen, weil die ausgestellten Spruchbänder und Bücher des Herrn Suzuki oft wechseln. Ich sitze neben einem japanischen Mädchen wir schauen uns gemeinsam Fotos von Suzuki im mexikanischen Garten von Erich Fromm an.

Um die nächste Ecke mache ich einen neuen Eintrag auf der Liste des Museumsangestellten, der die Herkunftsländer der BesucherInnen dokumentiert. Austria: 1. Dann sitze ich über zen-buddhistische Kinderbücher gebeugt in der Bibliothek. Und dann ist da noch der große, flache Teich, dessen Spiegel alle paar Minuten durch ein konzentrische Kreise werfendes Blubbern unterbrochen wird. Im Kontemplationswürfel sitzen TouristInnen aus aller Welt und checken ihre Telefone nach neuen Nachrichten. Ich habe gelernt, dass die Suzukis generationenlang die Ärzte der Familie Honda gewesen sind und weder die einen noch die anderen sind ein Auto. Dafür hat der T.D. Suzuki in den Dreißigern den japanischen Imperialismus gerechtfertigt und zwar „einzelne Individuen“ bedauert, die Opfer der nationalen Politik damaligen Deutschlands wurden, aber prinzipiell sei das zu unterstützen, wenn es die nationale Identität Deutschlands stärke. Na ja, auch ein Zen Buddhist ist nur ein Mensch und kann sich irren.

Von der Reinheit der geraden Linien im Suzukimuseum mache ich mich auf in den berühmten Garten von Kanazawa, einer von nur drei „perfekten Gärten“ die es in Japan gibt. Ich bin nicht dazu gekommen, mir die Kriterien anzusehen, die der Garten alle erfüllt, aber ich hoffe stark, dass es irgendwo eine Liste gibt. Natürlich ist der Garten schön, aber er ist so groß und wir schlendern Kieswege entlang und so erinnert er mehr an einen französischen Garten. Ich vermisse die Intimität, die mir an vielen japanischen Gärten gefällt, aber hier gehe ich eher in der Weite verloren statt im Detail. Natürlich gibt es auch hier die eine oder andere Ecke, in der man ein kleines Geheimnis entdecken mag, eine hübsche Laterne oder eine beeindruckende Brücke, eine schöne Aussicht. Und es gibt Geschäfte, Eiscreme und Ansichtskarten. Ich kaufe eine Ansichtskarte für die BesitzerInnen meines Udongeschäfts um tags darauf damit konfrontiert zu sein, dass ich ja die Adresse gar nicht auf die Karte schreiben kann.

Am Abend versuche ich es nochmal im Izakaya, in dem ich am Vorabend die Feier unterbrochen hab. Irgendeine Bewertung hat mich da so beeindruckt gehabt, dass ich das nochmal versuchen wollte. Außerdem lag mein Hostel einfach auf der weniger aufregenden Seite der Stadt und so viel Auswahl war da nicht. Zuerst sind die GastgeberInnen ein bisschen zurückhaltend, als ich hereingekomme. Sie geben mir zu verstehen, dass sie keine englischsprachige Karte für mich hätten und insgesamt nur wenige Worte zur Kommunikation. Aber mit meiner Bestellung des most popular komme ich ihnen wohl etwas entgegen und schon habe ich mein Bier und ein paar Vorspeisen vor mir stehen, während der Koch an meinem Sashimiteller bastelt. Nicht nur die Situation ist aufregend, auch mein Essen. Ich habe eine dunkle, stachelige Seeschnecke bekommen, die ich als ganze aus ihrem Schneckenhaus ziehe. Die steck ich mir schnell in den Mund, ich merke, dass ich über die nicht lange nachdenken möchte, weil es mich doch ein bisschen ekelt. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, irgendwie muss die wohl schon zubereitet gewesen sein, weil sonst hätte sie sich kaum so leicht aus dem Haus ziehen lassen… sie schmeckt auf jeden Fall etwas modrig, leicht bitter, aber insgesamt eigentlich ganz gut. Neben der Schnecke ist eine Art Salat, den ich zuerst für Quallensalat halte, relativ feste, leicht nach Meer schmeckende, lichtdurchlässige Streifen in einer Marinade. Die hilfsbereiten Japaner neben mir, mit denen ich mittlerweile ins Gespräch gekommen bin erklären mir aber, dass es sich um Fugu handelt. Da hab ich den Salat schon aufgegessen. Fugu also, sag ich ungläubig. Aber ja, es ist Fugu bestätigt auch die Gastgeberin. Allerdings sei das nur die Haut. Für die eigene psychische Gesundheit nehme ich an, dass man das tödliche Nervengift nur im Fleisch serviert bekommt und nicht als gleichgültige Vorspeise.

Mit meinem Sashimiteller bleibt das Essen aufregend. Das spannendste ist eine weitere Schnecke, etwas größer im Durchmesser, sodass auch die Schnecke hier aufgeschnitten serviert wird. Das Stück, das ganz offenbar zuhinterst im Schneckenhaus war enthält, so erklärt man mir, die Organe. Das Stück ist deutlich dünkler und schmeckt angenehm nach Leber. Verschiedene Fische sind auf meinem Teller sowie zwei dünne Scheiben rohen Rindfleischs für das ich bitte Sojasauce mit Ingwer anrühren soll. Wasabi und Sojasauce bliebe dem Fisch vorenthalten. Meine zwei Nachbarn sind mittlerweile beim zweiten Gang gelandet und vor ihnen steht ein Topf, in dem Kraut mit allerhand Gemüse, Tofu und einigen Stücken Fleisch eingekocht wird. Aus dem Topf wird das Gargut dann noch in ein rohes Ei getunkt, bevor sie sich s in den Mund schieben. Ich bin zum Kosten eingeladen, das schmeckt schon. Damit ich nicht vor meinem leeren Teller sitze, stellt mir die Gastgeberin noch einen Salat hin und eine halbe Stunde später hab ich noch ein Saketrio bestellt, durch das ich mich durchkoste.

Mittlerweile sitzt auf der anderen Seite ein weiterer Stammgast und der Gastgeber hat angefangen, uns mit Zaubertricks zu unterhalten. Das klingt jetzt sicherlich nicht weniger absurd, als es sich in der Situation angefühlt hat. Eine Menge verblüffender Kartentricks später, bekomme ich einige kleine Zaubereien geschenkt und während die Gitarre aus dem Gang zum Klo geholt wird, bezahle ich und verabschiede mich vergleichsweise herzlich auf den Heimweg. Wieder einmal bin ich beeindruckt davon, wie freundlich ich aufgenommen werde und wie wenig gemeinsame Sprache uns genügt, um eine Art Freundschaft zu schließen.

Und während ich mich hier zurückerinnere, setzt sich der Robert neben mich, den ich damit kennenlerne und wir reden ein wenig darüber, wie nett das ist, wenn man durch Japan reist – insbesondere allein durch Japan reist – und sich irgendwo reinsetzt, wenn man dann ins „Gespräch“ kommt, obwohl man kaum Wörter hat, mit Hilfe derer man sich unterhalten kann. Wie unerwartet das ist, wie Japan einen damit überrascht, dass es neben den TouristInnenströmen und den Bilderspeisekarten mit den lustigen englischen Übersetzungen so viele kleine Ecken hat, die zu beschreiben man vielleicht doch zu dem schwierigen Wort authentisch greifen muss. In die man ohne gröbere Probleme hineinstolpert und so schnell einmal einen unvergesslichen Abend verbringt, weil man wie ein satter Koi in der Glückseligkeit von Abendessen, Gast- und Alltagsfreundlichkeit schwimmt.

Aber ich bin schon wieder unterwegs und auf dem Weg nach Tokio um meine Wahlkarte in der Botschaft auszufüllen. Nicht vergessen…