Die Tour zu den Felsen in den Northern Territories ist schon ganz ok. Wir besuchen was weitläufigerweise als Uluru bekannt ist, den der Herr Entdecker Ayer’s Rock getauft hat, als ob er noch keinen Namen hätte. Wir besuchen die drei Olgas, die Kata Tjuta geheißen haben, als ihnen der Name gegeben wurde und wir wandern durch den King’s Canyon. In den sich hunderte Aborigines zurückgezogen hatten, auf der Flucht vor den Briten, die sie letztlich auf den dortigen Felsen massakriert haben. Die Gegend wird von den Anangu verwaltet, die die traditionellen LandbesitzerInnen sind. Wenn man das jetzt vergleicht übrigens, mit der Karte von letztens, dann steht ist das die Region, in der Pitjantjatjara steht. Ich weiß auch nicht… wahrscheinlich ist das eine die Sprachgruppe und das andere die Bezeichnung, die sich die Gruppe dort selbst gegeben hat. Vielleicht erinnere ich mich richtig, wenn ich sag: Anangu heißt auf Pitjantjatjara etwas in die Richtung von Mensch oder Leute. Ich glaub, so war das. Aber man ist mit den drei, vier Begriffen, die man da auf so einer kleinen Einführung gesagt bekommt, eh schon überfordert.

Und es ist immer wieder das Alter, das mit imponiert. Das geologische Alter und die Geschichten von Superkontinenten, dem von Meeren überfluteten Australien, von Gebirgen, die niemals jemand gesehen hat, weil Erosion sie vor Millionen Jahren über das Land verteilt hat, Sandstein gebildet hat… Und die Geschichten vom kulturellen Überbau, von den Jahrtausenden, die diese Felsbrocken kulturell-historisch aufgeladen sind und richtungsweisend für die sind, die hier vor zehntausend Jahren vorbeigegangen sind.

Das ist alles sehr schwierig zu verstehen für mich. Unser Fahrer erklärt uns das, aber sagen wir einmal, er erklärt das natürlich ein bisschen leger, weil im Bus sind wir BackpackerInnen, die ein Hakerl auf ihrer Welt-Sehen-Liste machen wollen. Und eine Geschichte über den Uluru bekommen wir auch erzählt – jetzt: prinzipiell würden Geschichten jeweils dort erzählt, wo sie spielen und es sei eigentlich nicht ok, die Geschichten woanders zu erzählen. Es gibt also ein mythisch-historisches Ereignis am Uluru, wo verschiedene TierrepräsentatInnen mit AboriginesrepräsentantInnen interagieren, wobei immer schön festgehalten ist, wer von wo kommt und wohin abwandert oder vertrieben wird. Der Raum spielt immer eine wichtige Rolle in diesen Erzählungen. Weil nicht zuletzt dienen die Geschichten der Orientierung und wer die Geschichten gut genug kennt, der kennt sich auch beim Queren der Wüste aus, der Wüste, aber des ganzen Kontinents letztendlich.

Das trifft sich etwa mit was ich bisher vom Bruce Chatwin gelesen hab: Dort kommt noch dazu, dass er die Geschichten immer in Form von Liedern beschreibt, über die die Landschaft erzählt und beschrieben wird. Sie erzählen, was sich am Anfang der Zeit, in der dreamtime, zugetragen hat. Da sind alle Tiere und Pflanzen unterwegs gewesen und haben sozusagen die Grundlagen festgelegt. Das sind einfache Sachen, wie die Geschichte vom Känguru und dem Delphin, die ich gestern in einem Kinderbuch gelesen habe. Wo das Känguru den Delphin bittet, auf ihr Kind aufzupassen, damit sie bush tucker sammeln gehen kann. Essen, das das Land hergibt. Und als es zurückkommt, bittet der Delphin das Känguru auf sein Kind aufzupassen. Als jetzt aber der Delphin vom Jagen und Sammeln zurückkommt, will das Känguru das Delphinkind nicht mehr hergeben und als es zu weinen anfängt beharrt das Känguru darauf, dass es nach ihm ruft. Es nimmt einen Stock und schlägt dem Delphin damit auf den Kopf. Daraufhin nimmt der Delphin einen Stock und schlägt dem Känguru quer über beide Arme. Der Streit eskaliert also und der Delphin geht ins Meer und sagt, er kommt nie wieder zurück. Und wenn man heute einen Delphin sieht, dann kann man auch das Loch in seinem Kopf sehen, durch das er Wasser bläst. Und das Känguru auf der anderen Seite kann bis heute mit seinen Händen nichts hochheben, sondern sie nur zum Abstützen verwenden.

Solche Entstehungsfabeln halt. In all diesen Geschichten scheinen die Beziehungen zwischen den einzelnen Aboriginesgruppen, der Landschaft, der Tier- und Pflanzenwelt festgehalten zu sein. Und es gibt verschiedene Genauigkeitsgrade dieser Geschichten, die dann verstärkt Geheimwissen sind, das zu wissen aber notwendig ist, um sie tatsächlich zur Orientierung nutzen zu können, weil darin dann halt die Positionen von Wasserstellen etc. festgehalten sind.

Aber letztlich ist der kulturelle Aspekt, der interkulturelle Aspekt nur eine Anekdote, wir Außenstehenden finden das vielleicht ähnlich faszinierend wie die Landschaft und die Tier- und Pflanzenwelt. Und demensprechend plaudert unser Fahrer auch gern und lang darüber, wie er Uluru eigentlich weniger beeindruckend findet, als die Steine, die wir uns in den folgenden Tagen anschauen. Und es stimmt wohl sogar, dass die symbolische Bedeutung des Uluru vor allem eine westliche ist, etwas, wofür man in die Mitte des Kontinents fliegt, um sich dort ein Symbol anzusehen. Aber er ist wohl auch aus der Sicht der Aborigines nicht so viel bedeutsamer, als etwa Kata Tjula, das wir uns am zweiten Tag anschauen. Ich fand auch sehr interessant, wie diese Geschichte mit dem Nicht-Raufklettern tatsächlich abläuft. Es ist nicht verboten in dem Sinn. Es stehen Schilder, auf denen gebeten wird, nicht hinaufzuklettern, aber letztlich steht s den Leuten offen und auch unser Fahrer sagt mehr oder weniger, ja, bitte, schon, aber bitte nicht. Und es ist eine ganz komische Form von Anweisung. Interessant, jetzt wieder mehr von der geologischen Seite her ist, dass Uluru literally nur die Spitze des Eisbergs ist und fünf- bis neuntausend Meter unter die Oberfläche reichen soll. Das ist fast nicht vorstellbar. Und er drehe sich langsam, sodass die eine Seite noch nicht so lange an der Oberfläche sei, wie die andere. Aber alles erstaunlich schlecht untersucht, hier dann wahrscheinlich doch, weil die Aborigines nicht wollen, dass da diese wichtigen Plätze umgegraben werden. Als wir am Abend gemeinsam mit anderen TouristInnen aus dutzenden Reisebussen an einem Parkplatz stehen, Crackers mit Dip futtern und nach einem langen Tag von einem Glas Sekt schon ein bisschen ins Schwanken kommen, um das Farbspiel auf dem großen roten Sandsteinblock zu beobachten, stehen Wolken am Horizont und die Sonne enttäuscht, weil nichts mit Farbspiel. Ähnlich knapp an super vorbei ist es dann in der Nacht, wo wir unter offenem Himmel schlafen, aber erstens quasi Vollmond und zweitens Wolken. Und der Kompass auf meinem Telefon ist notorisch schlecht unterwegs und dementsprechend suche ich auch das Kreuz des Südens wo ich es nicht finden kann.

Am nächsten Tag stehen wir um vier auf, weil wir den Sonnenaufgang über dem Uluru erwischen wollen. Hier sind die Wolken jetzt von Vorteil, weil alles ein bisschen dramatischer machen. Das ganze mit anderen TouristInnen auf einer Plattform stehen und auf die Sonne warten ist mir gleich wieder nicht so sexy. Aber die Augen stehen gebannt am Horizont und das dauert ganz schön, bis sich dort was tut. Als erstes kommen die Fliegen zurück, die in der Nacht scheinbar auch schlafen gehen. Es gibt sehr viele Fliegen in der Wüste und sie lieben Gesichter und verschwitzte T-Shirts. Ich habe relativ bald einmal beschlossen, dass mir das jetzt egal sein wird, weil ich die Fliegen den Gelsen bevorzuge, aber sowas von bevorzuge und alle aufsetzbaren Fliegennetze verweigert bzw. hergeborgt hatte (weil die Alice’s Secret Leute haben mir eins ausgeborgt). Das hat mir kurzerhand den Spitznamen Flyboy eingebracht, nachdem Olly sich an den scheinbar aus meinen Augen kommenden Fliegen mit Teenagerfreude geekelt hat.

Unser Fahrer hatte uns in der Früh noch mit Nachdruck daran erinnert, dass das beste am Sonnenaufgang natürlich die Phase vor dem Sonnenaufgang sei und wie wahre SonnenaufgangwertschätzerInnen das natürlich wüssten. Ich mein, der war schon okay unser Lochy, aber er hatte einen Zeitplan und wenn ihm der zu sehr durcheinander gekommen ist, dann ist er auch schon einmal bisschen grantig geworden. Und nachdem wir den ersten Tag eh vor allem Leute abholen rumgefahren sind, war er von Anfang ein bisschen im Minus, was die gute Laune betrifft – „We’re not in fucking Italy…“ Als jemand, der mit einer gewissen Sensibilität für Zu-spät-von-wo-Loskommen aufgewachsen ist, war der Umgang damit nicht ganz einfach. Aber es hat sich eingerenkt und am dritten Tag waren wir alle relativ entspannt und das Ende unseres Ausflugs durchaus etwas zu bedauern.

Auch die zweite Nacht haben wir unter freiem Himmel geschlafen, um ein Lagerfeuer herum. So schaut s nämlich aus. Ich nehm an, es war einfach so, dass die anderen da geschickter waren, aber ich bin natürlich voll im Wind gelegen und hab am nächsten Tag gerochen wie eine Selcherei. Plus, der Mond immer noch recht voll und wenig Sterne. Aber immerhin das Kreuz des Südens gefunden. Und ich glaub, ich hab einen Dingo gesehen, aber das war nur ein Schatten und ich glaub, den werte ich ein bisschen auf, nachdem einige von uns am nächsten Morgen von Dingos erzählt haben, die sich in der Nacht zwischen uns Schlafenden einen Weg gesucht haben. Dingos übrigens stammen nicht von europäischen Hunden ab sondern sind vor achttausend Jahren nach Australien gekommen und haben wohl chinesische Vorfahren.

Der King’s Canyon ist dann vielleicht wirklich der schönste Spaziergang. Da ist so eine Schlucht, ein Canyon eben, der ganz gut Wasser für sich behält und dementsprechend dann auch Flora und Fauna. Es ist schon etwas anderes, einen Schwarm kreischende Wellensittiche zu sehen, als einen auf einer Stange sitzen zu sehen, das ist vielleicht die eindrucksvollste Erfahrung. Eindrücklich waren sonst die Warnungen, dass wir nicht zu nahe an die Abgründe gehen sollen, weil da ist vor nicht allzulanger Zeit eine runtergefallen und – da wird von Lochy wild ausgeschmückt – die sei auch nicht gleich tot gewesen sondern noch lange leidend dagelegen, er habe den Befund zuhause. Das ist irgendwie ein komische Situation, in der gleichzeitig diese drohenden Warnungen ausgesprochen werden und nebenbei dann noch ein Spiel initiiert wird, in dem, wer von anderen dabei ertappt würde, zu nahe an die Kante gestiegen zu sein, werde mit einem Löffel Vegemite bestraft. Es sind verschiedene Szenarien, die hier gleichzeitig aufgemacht werden. Und es gibt dann auch nur einen kurzen Vorfall, aber auf die Vegemitedenunziation verzichten zu meiner Erleichterung alle. Gute Gruppe.

Ja, die gute Gruppe, das sind Sabrina, Olly, Sophia, GP, June, Joy, Yuko, Hikaru und die dritte Japanerin, Jack, Vanessa und ich. Wir sind gut ausgekommen, selbst wenn ich den Namen der dritten Japanerin nicht griffbereit hab. Wir waren ein bisschen weniger als erwartet, hieß es, weil da waren noch drei – möglicherweise FranzösInnen – die sich beim Buchen vielleicht ein bisschen beim Monat vertan hatte und in Sidney waren, anstatt am Flughafen des Uluru Kreisverkehrs. Weil nachdem das Flugfeld direkt neben dem Uluru angefangen hat, Spuren am Felsen zu hinterlassen, haben sie eine Siedlung aus dem Boden gestampft, inklusive Flughafen, in der vom Campingplatz bis zum Fünfsternhotel alle Gäste nebeneinander untergebracht werden. Und keines der Gebäude ist höher als die Dünen, die drumrum sind, sodass man s von ein paar hundert Metern entfernt schon nicht mehr sieht.

Auf jeden Fall sind immer wieder ein paar neue Leute in den Bus eingestiegen, nachdem wir aus Alice Springs zunächst nur zu dritt losgefahren und dann nach und nach immer ein paar dazugekommen sind. Dann haben wir natürlich auch unser Essen selbst gemacht, weil die Mulgas günstig sind und da lernen wir dann, wie man in Korea, Australien und England eine Gurke schneidet oder einen Salatkopf aufbereitet. Das verbindet natürlich. Und beim UNO Spielen hab ich dann noch vier Farben auf Japanisch gelernt: hiiro, mídori, aò und aka. Wobei ich bei mídori mit dem Akzent eine Betonung kennzeichnen möchte und bei aò vielmehr, dass es da mit der Stimme nach unten geht. Nicht wie ein jaulender Hund, weil mit dem hat sie mich zuerst verglichen.

Altersmäßig stoße ich mit dem Kopf mal wieder deutlich aus dem Durchschnitt hervor, aber darüber lässt sich eigentlich weitgehend hinwegsehen. Jetzt ist das gegenseitige Alter interkontinental eh oft schwierig festzustellen und außerdem sind wir ja alle unter fremden Himmel und mit ähnlichen Eindrücken konfrontiert, die uns allen neu sind. Am zweiten Abend diskutieren wir mal ein bisschen die Alter – an unterschiedlichen Tischen, weshalb ich bis zum Schluss nur von der Hälfte weiß, wie alt sie tatsächlich sind. Und das war vielleicht gar nicht ideal, weil uns das ein bisschen eine Unschuld genommen im Umgang miteinander.

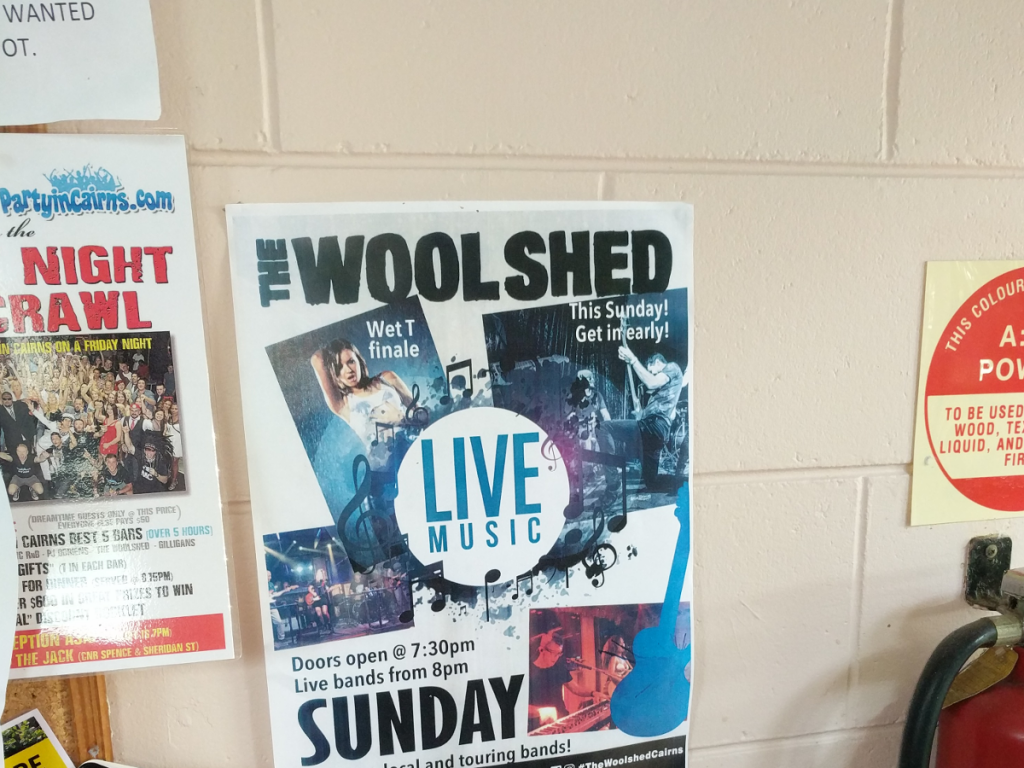

Zu sechst geht es am dritten Tag nach Alice Springs zurück, die anderen haben sich großzügige vier Tage gebucht. Und nach unserer Rückkehr nach Alice Springs, nehmen sie mich trotzdem zum Feiern mit. Also, zum Trinken. Und dann haben wir eine interessante Variante von Pflicht, Wahl, Wahrheit gespielt und eine Runde Never-Have-I-Ever, wobei eine in der Runde eine Behauptung aufstellt, dieses oder jenes noch nie getan zu haben und alle, die dem nicht zustimmen können, nehmen einen Schluck von ihrem Getränk. Oder: Man flüstert seiner NachbarIn eine Frage ins Ohr, wer wohl in der Runde am ehesten oder häufigsten dieser oder jener Tätigkeit nachginge und die muss dann auf jemanden deuten und dann kann man Trinken, um die Frage zu hören. Ich möchte glauben, dass diese Spiele letztlich dann doch alle spüren haben lassen, dass ich doppelt so alt bin wie andere in der Runde. Es ist da aber eh schon stärker auf das Trinken fokussiert worden und dann braucht man glücklicherweise auch keine Trinkspiele und intimen Geständnissen mehr.

Mei, was die Shots wegstecken… nicht nur können sondern auch wollen! Und natürlich diese Kultur des Rundenkaufens, die möglicherweise zweimal etwas gestockt hat, als sie bei mir angekommen ist. Aber auch weil ich ab einem gewissen Punkt festgestellt hab, ich pass hier grad ein bisschen mehr auf eine Gruppe von mehr und mehr betrunkenen Teenagern auf. Und dann bin ich ein paar mal Wasserholen gewesen und irgendwelche Leute einfangen, während die anderen schon in die Bar daneben gewandert sind. Lustig ist es trotzdem gewesen und dementsprechend kaputt bin ich auch am nächsten Tag, nachdem alle gut nachhausegebracht worden sind. Aber ich hab auch nichts anderes zu tun als in der Hängematte zu liegen.